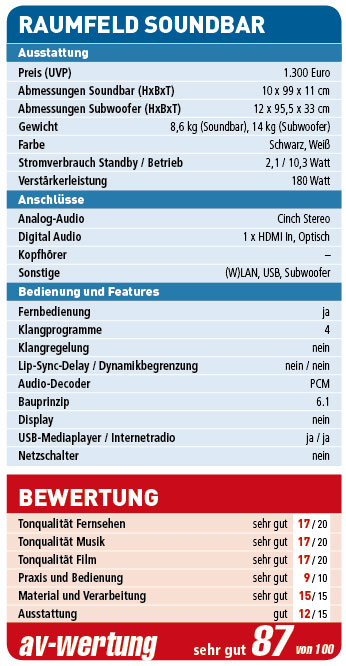

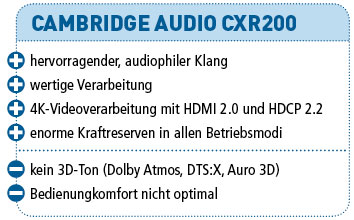

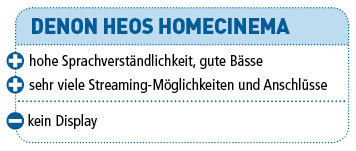

Der Nachfolger des AVR750 (Test in audio-vision 11-2013) übertrifft seinen Vorgänger in fast allen Disziplinen – leider auch beim Preis, denn der stieg um 500 Euro. Damit kostet der Brite aus Cambridge gut doppelt so viel wie die Flaggschiffe von Yamaha, Pioneer, Onkyo und Denon. Da stellt sich die Frage, was man für die höhere Heimkino-Investition bekommt.

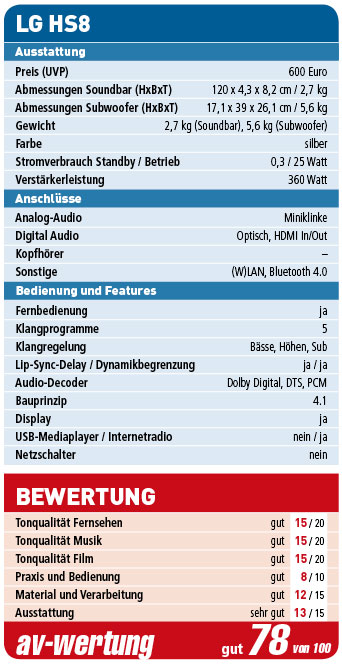

Ausstattung & Praxis

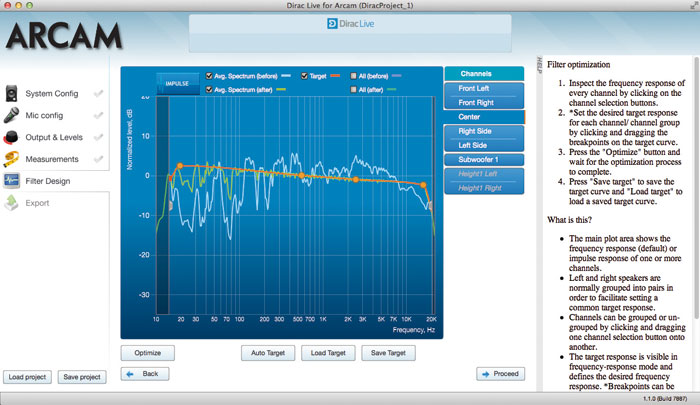

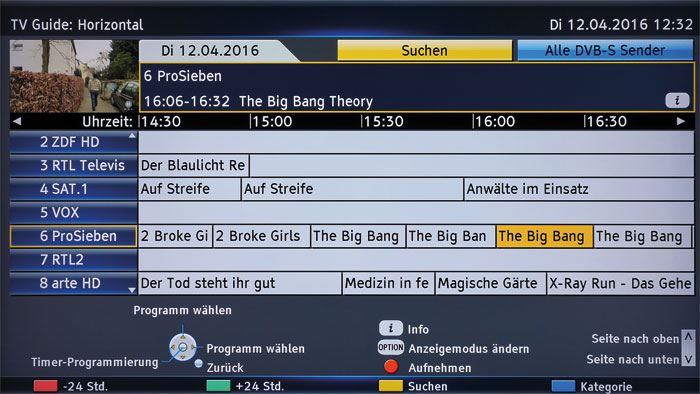

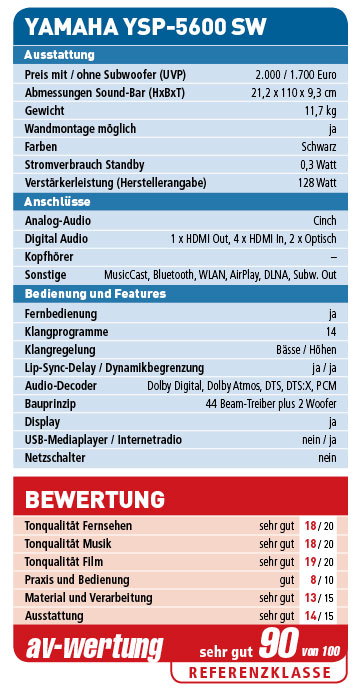

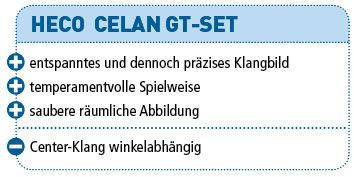

Traditionell spart Arcam am Ausstattungs-Schnickschnack, implementiert aber das, was wirklich wichtig ist: So hat der AVR850 Dolby Atmos an Bord und ist für DTS:X vorbereitet, das aber erst über ein Firmware-Update nachgerüstet wird. Das Videoboard versteht sich auf HDMI 2.0a samt HDR und den Kopierschutz HDCP 2.2, was das Gerät fit für die Ultra-HD-Blu-ray macht. Als weitere Neuerung ersetzt das „Dirac Live“-Einmess-System Arcams bisherige Automatik „Room EQ“, was mit vielen Vorteilen, aber auch einigen Nachteilen verbunden ist – mehr hierzu im Kasten „Die ‚Dirac Live‘-Einmessung des Arcam“.

Traditionell spart Arcam am Ausstattungs-Schnickschnack, implementiert aber das, was wirklich wichtig ist: So hat der AVR850 Dolby Atmos an Bord und ist für DTS:X vorbereitet, das aber erst über ein Firmware-Update nachgerüstet wird. Das Videoboard versteht sich auf HDMI 2.0a samt HDR und den Kopierschutz HDCP 2.2, was das Gerät fit für die Ultra-HD-Blu-ray macht. Als weitere Neuerung ersetzt das „Dirac Live“-Einmess-System Arcams bisherige Automatik „Room EQ“, was mit vielen Vorteilen, aber auch einigen Nachteilen verbunden ist – mehr hierzu im Kasten „Die ‚Dirac Live‘-Einmessung des Arcam“.

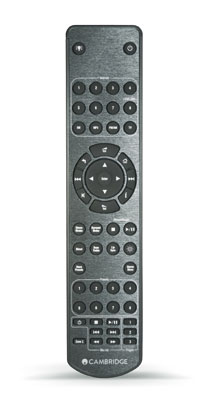

Die handliche Fernbedienung ist beleuchtet und sogar programmierbar, die Tasten fallen angenehm groß aus und sind sinnvoll nach Funktions-

gruppen gegliedert.

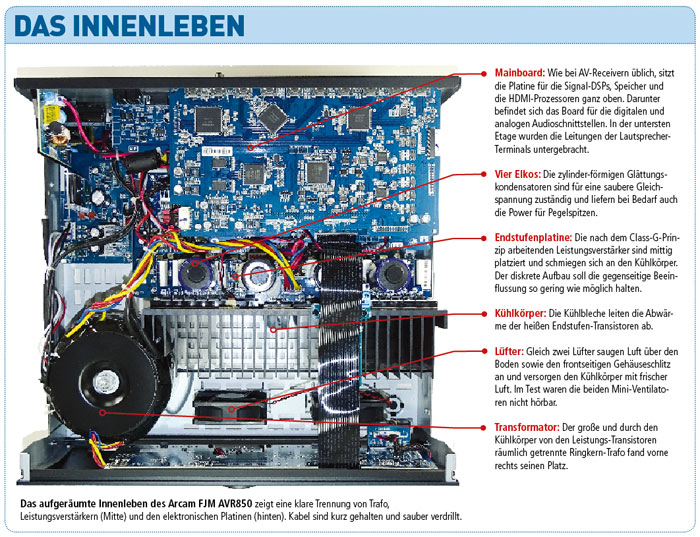

Trotz 3D-Ton-Implementierung bringt der AVR850 nur sieben Endstufen mit. Wer vier Höhenkanäle betreiben will, muss daher auf externe Helfer zurückgreifen. Dafür klotzt der AVR850 mit einer selten anzutreffenden „Class-G“-Bauweise der Verstärkersektion. Hierbei erfolgt die Spannungsversorgung der Endstufen über doppelte Leitungen. Während die erste bei geringer Versorgunsgsspannung im Normalbetrieb mit gutem Wirkungsgrad bei wenig Energieverbauch und geringer Temperaturentwicklung arbeitet, wechselt der Arcam bei hohem Leistungsbedarf auf die zweite Stromleitung mit hoher Versorgungsspannung. Die Kunst liegt in der Umschaltautomatik, die lücken-los zwischen den Spannungen wechseln muss. Apropos Spannung: Der bei AV-Receivern nur selten anzutreffende Netztrennschalter senkt den Energieverbrauch von 0,8 Watt im Standby auf null.

Verarbeitung & Bedienung

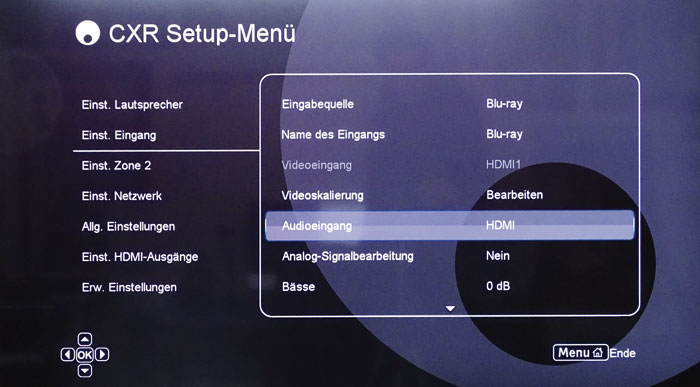

Auch von außen macht der 15 Kilo schwere Schönling mit schnörkelloser Verarbeitung seines Metallgehäuses viel her. Als verbesserungswürdig empfinden wir hingegen das Onscreen-Display: Über das Design lässt sich womöglich noch streiten, die Schrift geriet aber definitiv etwas klein. Die Steuerung des AVR850 via IP-Adresse über einen Webbrowser funktioniert leider nicht, die Smartphone-App „ArcamRemote“ zur Steuerung des Amps gibt es ausschließlich für iOS-Geräte von Apple. Lobenswert fällt dagegen die ausführliche und gedruckt beiliegende Bedienungsanleitung aus – eine Seltenheit in der heutigen Receiver-Landschaft.

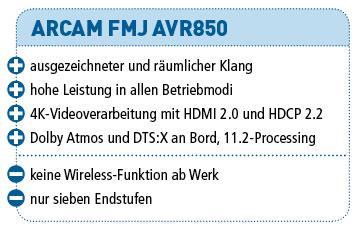

Auch die beleuchtete und sogar programmierbare Fernbedienung hinterlässt mit ihren großen und klar gegliederten Tasten einen sehr guten Eindruck. Die „Info“-Taste funktioniert nur bei den Eingängen Tuner, Net und USB, beim Blu-ray-Schauen werden die Angaben zum anliegenden Bild-und Tonformat via Druck auf die „Mode“-Taste angezeigt; sie ist zudem für die Wahl der Surround-Dekoder zuständig. Die Lautstärkean-zeige am Gerät selbst kann man leider nicht auf „dB“ umstellen, sie zählt stattdessen von 0 bis 99 hoch.

Alle Eingänge lassen sich individuell konfigurieren, u.a. kann man den Lip-Sync sowie Bass/Höhen definieren.

Wenig aussagekräftig: Die Informationen beschränken sich auf die Quelle sowie eingehende AV-Signale.

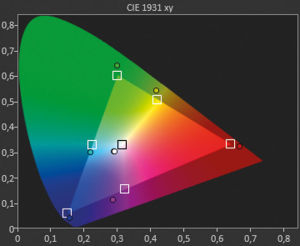

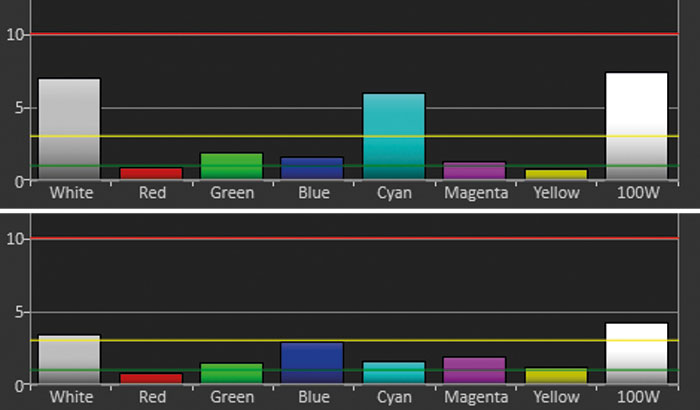

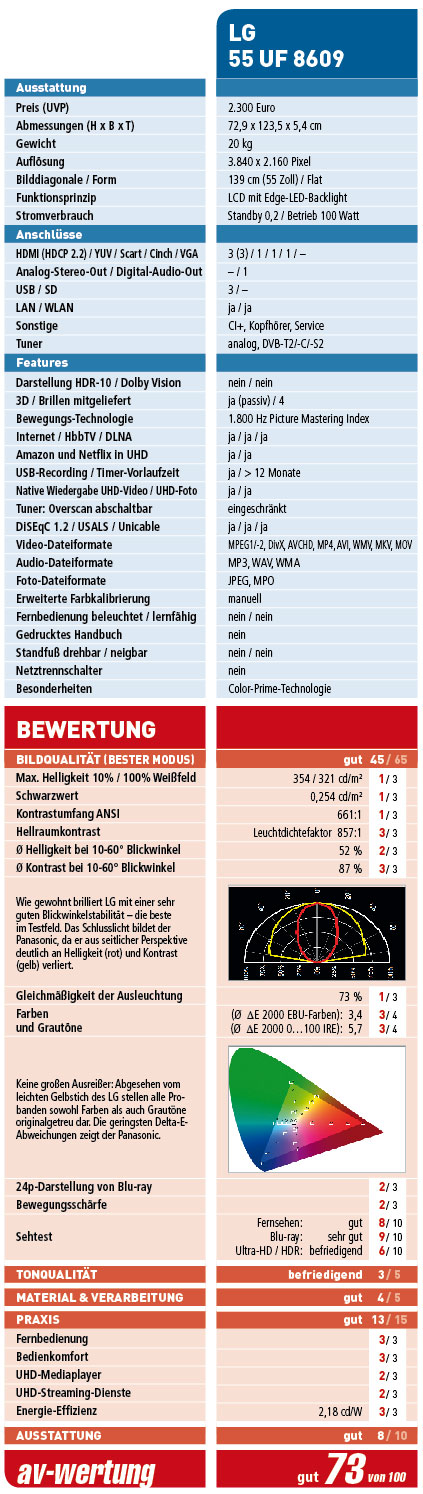

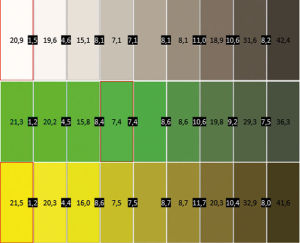

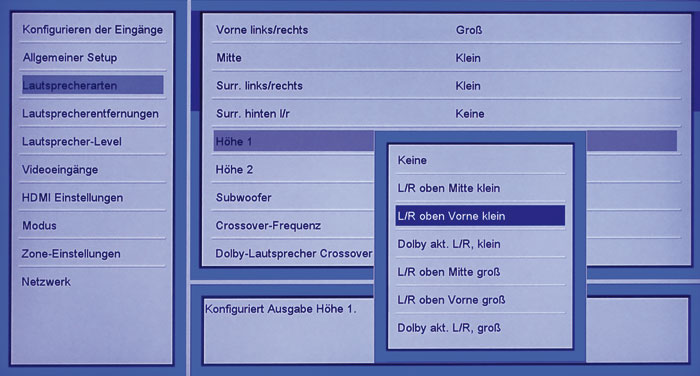

Die englischen (eine deutsche Sprachversion ist nicht erhältlich) Anweisungen am rechten Rand führen weiter durch die Einmessung: Nach der Einpegelung des Mikrofons und der Testtöne sowie der Wahl des Sitzplatzes (Stuhl, Sofa, Auditorium) ermitteln Testtöne in rund 15 Minuten die Frequenzgänge (BLAU) aller Lautsprecher, die am Ende grafisch angezeigt werden. Ein Klick auf den „Optimize“-Button startet die Frequenzgang-Entzerrung auf Basis einer zuvor definierten Zielkurve (ORANGE). Diese wird per Aktivierung der Checkbox „Target“ angezeigt und – der Clou – kann nach individuellen Wünschen gestaltet werden. Hierfür stehen frei definierbare Ankerpunkte zur Verfügung, die sich nach persönlichen Hörvorlieben verschieben lassen. Nach der Berechnung wird auch der korrigierte Frequenzgang (GRÜN) angezeigt.

Im finalen Schritt werden die neu ermittelten Kurven als Projekt gespeichert und auf den Receiver übertragen. Da sich beliebig viele Zielkurven definieren und speichern lassen, kann man sich nach und nach an seinen Wunschklang herantasten. Das kostet Zeit, ist aber der Mühe wert.

Video & Multimedia

Auf der Rückseite findet man sieben digitale HMDI-Eingänge, einer davon ist sogar MHL-tauglich. Von den drei HDMI-Ausgängen kann einer ein separates Signal an einen Zweitraum senden. Die analogen Videobuchsen des Vorgängers AVR750 sind verschwunden und auch der Video-Equalizer hat sich in Luft aufgelöst. Zudem wurde die Video-Skalierfunktion abgespeckt, denn das neue Flaggschiff rechnet nur noch 1080p-Quellen auf 4K-Auflösung hoch. Geblieben ist die Lippensynchronisation, die den Ton zwischen 0 und 250ms verzögert.

Aufgeräumt: Der Arcam bietet mit sieben HDMI-Ein- und drei HDMI-Ausgängen sowie vier Koax- und zwei Toslink-Buchsen Digitalanschlüsse in Hülle und Fülle. Auf analoge Videoeingänge verzichtet er aber. Zu den sieben Boxenterminals gesellen sich 11.2-Pre-outs für umfangreiche Dolby-Atmos-Setups. Eine Seltenheit ist der DAB-Eingang.

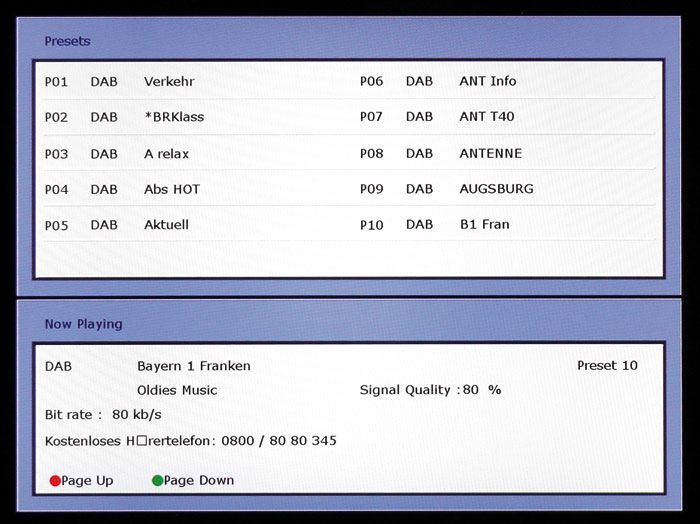

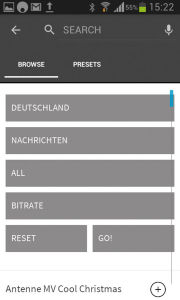

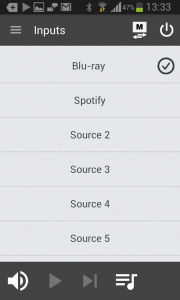

Verzichten muss man auf kabellosen Musikgenuss, so fehlt dem AVR850 integriertes WiFi ebenso wie Bluetooth und AirPlay – was Punkte kostet. Eine LAN-Buchse ist allerdings vorhanden, um Musik von Internet-Radios, Spotify Connect oder einem Datenserver via UPnP hören zu können. Als Besonderheit besitzt der AVR850 einen digitalen DAB+-Radioempfänger (Kasten „Digitalradio DAB+“), Musik gelangt aber auch über einen USB-Stick in den Receiver. Hier erkennt der Arcam die gängigen Dateiformate wie WAV, WMA, MP3 und FLAC, verweigerte aber den Dienst bei unseren ALAC-, DSD- und Mehrkanal-FLAC-Dateien. Auf Raumklang-Programme zur Nachahmung bekannter Konzertsäle verzichtet der Brite, Stereo-Quellen lassen sich mit Dolbys Surround-Upmixer und DTS Neo:6 auf Mehrkanalton aufblasen. Ein manueller Equalizer fehlt, der automatische EQ der „Dirac Live“-Einmessung lässt sich für jeden Quelleneingang zu- bzw. abschalten.

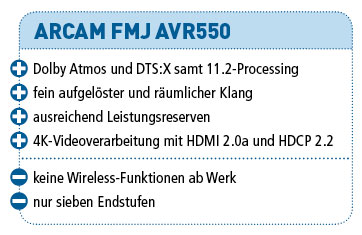

Das Boxen-Setup

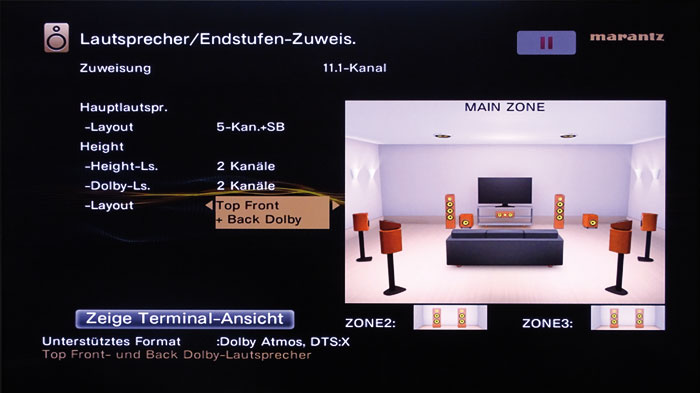

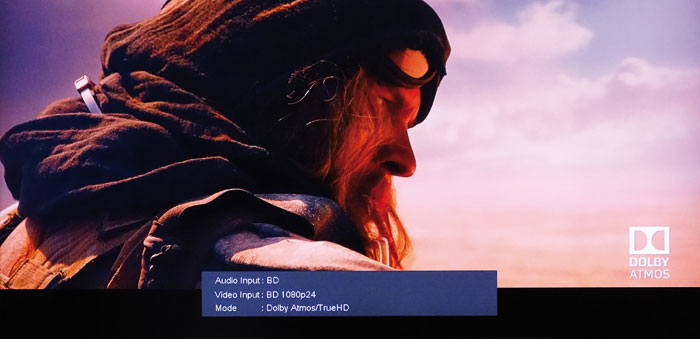

Mit seinen sieben integrierten Endstufen beschallt der Arcam 5.1-Sets plus zwei Zusatzboxen, die wahlweise als Back-Surrounds, Höhenboxen oder für die Beschallung eines Nebenraums genutzt werden können. Unter „Lautsprecherarten“ werden die vorhandenen Boxen und deren Größe bzw. Position definiert. Die Crossover-Frequenzen kann man nur gemeinsam für alle Schallwandler von 40 bis 110 Hertz einstellen; nur Dolby Enabled Speaker bekommen eigene Trennfrequenzen spendiert. Letztere lassen sich vorn und auf den Surround-Boxen platzieren, eine Position auf den Back-Rears ist genauso vorgesehen wie die Nutzung von oberen Präsenz-Boxen. Die Justage der Pegel fällt mit 0,5db-Werten optimal aus, jedoch lässt sich der recht laute Rauschgenerator nicht abschalten. Die Distanzen der Boxen sind mit 1-Zoll-Schritten (2,54 Zentimeter) für unseren Geschmack etwas groß geraten. Sinnvoll: Für volle Dolby-Atmos- bzw. DTS:X-Systeme mit 7.2.4-Kanälen sind entsprechende Vorverstärkerausgänge vorhanden.

Tonqualität Surround

Bei der Leistungsmessung gab sich der AVR850 keine Blöße und protzte mit mindestens 100 Watt pro Kanal an allen Lasten sowie in allen Betriebsmodi – stolze 938 Watt waren es im 7-Kanal-Betrieb bei 4-Ohm-Last. Mit rund 210 Watt durchschnittlichem Stromverbrauch im Betrieb gehört der Brite zudem zu den sparsameren Geräten seiner Zunft.

Zur Klang-Beurteilung des high-endigen Briten griffen wir etwas tiefer in die Tonträger-Kiste und fischten Sara Ks tontechnisch herausragende SA-CD „Hell or High Water“ heraus. Und schon mit den ersten Takten des 5.1-Mixes von „Fish Outta Water“ war klar, wohin die Klangreise geht: Enorm plastisch, fantastisch durchhörbar und auch bei gehobenen Pegeln frei von Härten gab der Arcam den Ton an. Gesang – der nicht auf den Center-Kanal gemischt ist – stand bombenfest und geradezu greifbar zwischen den Frontboxen und schallte mit Schmelz und Körper so lebendig und glaubhaft in unseren Hörraum, wie das kaum ein AV-Receiver zu Gehör bringt. Nicht minder plastisch und mit authen-tischem Flair platzierte der AVR850 auch die spärliche Instrumentierung in unseren Hörraum – fantastisch! Bei Björks experimentellem A-cappella-Album „Medúlla“ – gehört von der SACD im 5.1-Mix – sind dagegen ganz andere Qualitäten gefragt: Dynamik, Kontrolle, Schnelligkeit und Räumlichkeit. All dies leistete der Arcam mit Bravour und entlockte unseren Boxen die Vokal-Klänge mit fantastischer Größe und Präzision.

Im Menü „Lautsprecherarten“ werden die vorhandenen Boxen und deren Größe festgelegt; zwei Subwoofer können gewählt werden.

Die Höhenboxen lassen sich als Dolby-Aufsatzboxen oder als Deckenboxen definieren. Betreibt man nur ein Paar, können diese nicht hinten platziert werden.

Die nicht immer ganz einfache, aber im Ergebnis überzeugende „Dirac“-Einmessung sorgte für einen geschmeidigeren Klang mit mehr Volumen und verbesserter räumlicher Abbildung; die Werte für Pegel und Boxen-Distanzen wurden plausibel gesetzt. Danach machte Dolbys „Amaze“-Trailer noch mehr Spaß – luftig, weiträumig und realistisch füllten die Naturgeräusche den Hörraum; die Bass-Attacke brachte gar unsere Deckenverkleidung zum Vibrieren. Nicht minder bombastisch schallte die Entführungszene (13:30) im Fantasy-Film „Pan“. Der Atmos-Sound faszinierte mit enormer Größe und bester Durchzeichnung und ließ Jagdflieger wie deren Geschosse trotz dominant aufspielendem Orchester-Score klar heraushören. Alles hatte seinen fest zugewiesenen Platz, der Arcam machte Druck, verschliff keine Details und zauberte ein großes Lächeln auf unsere Gesichter.

• Der Klang ist trotz Datenkompression UKW überlegen. Weder rauschen die digital ausgestrahlten Sender noch treten störende Klangartefakte auf: Der HE-AAC-Audiocodec von DAB+ liefert bereits bei Datenraten um die 80 Kbit/s einen Klang, der sich mit 128 Kbit/s-MP3 (oft verwendet bei Internet-Radiostreams) und 192 Kbit/s-MP2 (typischer Sat-Radiosender) vergleichen lässt.

• Der Empfang setzt im Unterschied zu anderen Rundfunkverbreitungswegen wie Satellit (DVB-S) und Internet keine komplizierte technische Infrastruktur voraus. In der Hälfte des Bundesgebiets genügt zum Empfang eine Zimmerantenne, wie sie dem Receiver in Form einer 60-Zentimeter-T-Drahtantenne beiliegt. Wo sie nicht ausreicht, helfen Außenantennen, die auf den Empfang des Frequenzbandes III, zwischen 174 und 230 MHz, ausgelegt sein sollten. Hier werden in Deutschland die digitalen Radiopakete übertragen.

• Die Senderauswahl ist größer als bei UKW und umfasst je nach Gebiet mit 30 bis 50 Sendern alle relevanten nationalen und lokalen Stationen. Über das Internet-Radio im Arcam kann man zwar noch deutlich mehr mehr empfangen, nämlich rund 3.000 Stationen (laut Senderliste) aus Deutschland samt archivierter Sendungen − doch nicht in allen Fällen möchte man ein Netzwerkkabel zum Receiver legen.

Tonqualität Stereo

Im Stereo-Hörtest wusste der Brite bei Christy Barons „She‘s not there“ mit dynamischen und druckvollen Kontrabässen, körperhaften Mitten und geschmeidigen Höhen den Ohren zu schmeicheln. Auch Michael Jacksons „Who is it“ schallte mit der nötigen Schnelligkeit, Impulsivität und Plastizität. Klangliche Unterschiede zwischen den analogen, optischen und HDMI-Eingängen fielen uns nicht auf, ebenso rauschte es beim Test mit einem -60bB-Signal an den Eingängen gleich gering. Die „Direct“-Funktion ist nur für analoge Stereo-Quellen nutzbar und schaltet eingehende Signale ohne Umwege von den analogen Eingängen zu den analogen Ausgängen der Hauptlautsprecher. ao

Der Testbericht Arcam FMJ AVR850 (Gesamtwertung: 92, Preis/UVP: 5500 Euro) ist in audiovision Ausgabe 4-2016 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

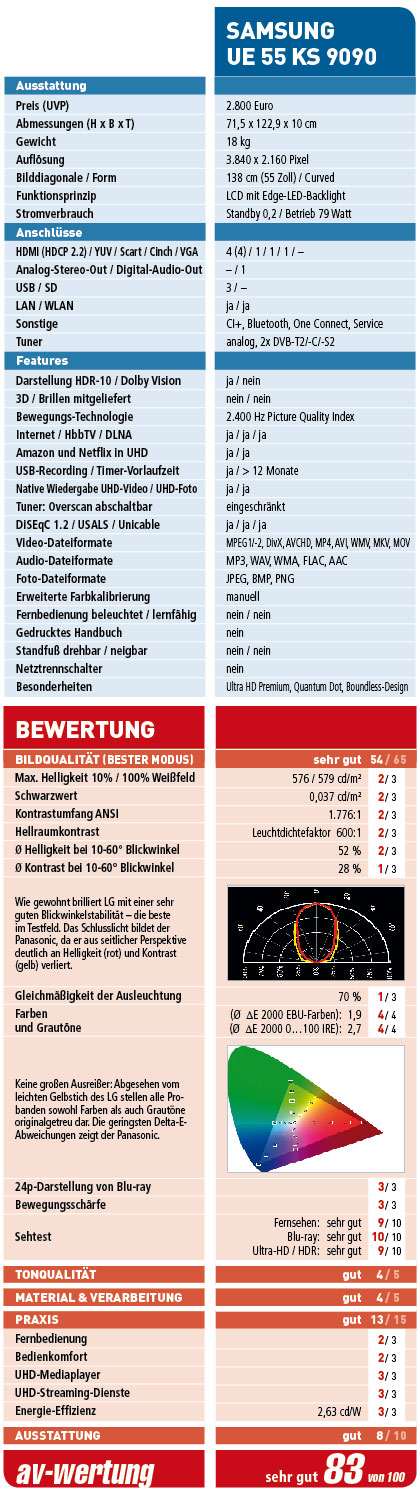

Der Beitrag Arcam FMJ AVR850 (Test) erschien zuerst auf audiovision.