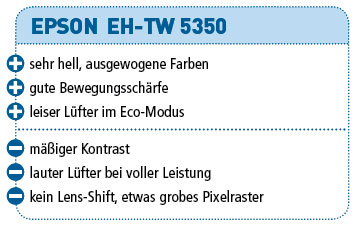

Auch wenn Epsons Flaggschiff EH-LS 10000 bereits auf Laser-Leuchtmittel und reflektive LCD-Panels setzt, dominieren nach wie vor klassische LCD-Projektoren das Kerngeschäft der Japaner. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist beim neuen EH-TW 5350 besonders attraktiv, bringt der Full-HD-Projektor doch einige aus höheren Preisklassen bekannte Features mit und zeigt sogar 3D-Filme. Die passende Shutterbrille kostet 80 Euro.

Ausstattung und Praxis

Oberhalb des Objektivs finden sich zwei Schieber, die aber leider keine Lens-Shift-Funktion bedienen: Der vordere schwenkt eine Staubschutzklappe vor die Linse, der hintere verstellt die digitale Trapezkorrektur in horizontaler Richtung; vertikal eliminiert der Epson Verzeichnungen automatisch. Per Direkttaste blendet er außerdem ein blaues Testbild mit feinen Gitterlinien ein, das die Bildanpassung auf der Leinwand erleichtert.

Oberhalb des Objektivs finden sich zwei Schieber, die aber leider keine Lens-Shift-Funktion bedienen: Der vordere schwenkt eine Staubschutzklappe vor die Linse, der hintere verstellt die digitale Trapezkorrektur in horizontaler Richtung; vertikal eliminiert der Epson Verzeichnungen automatisch. Per Direkttaste blendet er außerdem ein blaues Testbild mit feinen Gitterlinien ein, das die Bildanpassung auf der Leinwand erleichtert.

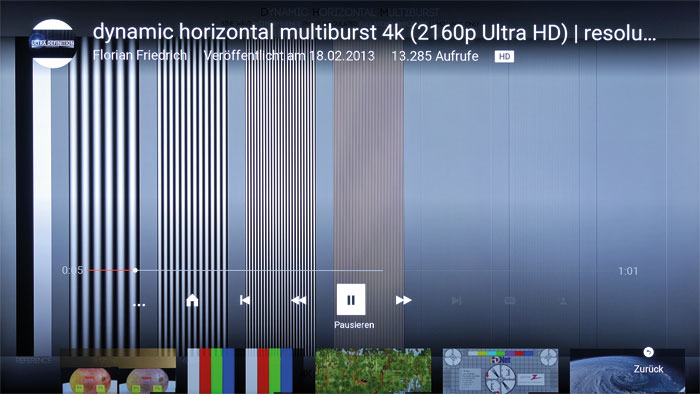

Die 1,2-fache Zoom-Optik bildet das LCD-Raster sehr scharf ab – deren Fliegengittereffekt fällt jedoch ab einer gewissen Leinwandgröße stärker auf als bei der feineren Projektion mit DLP- oder reflektiver LCD-Technik (D-ILA, SXRD). Testbilder mit feinsten horizontalen und vertikalen Linienmustern belegen eine gute Konvergenz der drei RGB-Panels. Einfärbungen stören kaum, allerdings reicht der Kontrast in feinsten Mustern nicht an DLPs heran.

In Szenen mit hektischer Bewegung (findet man in jedem Michael-Bay-Film) lässt Epsons LCD-Projektion dagegen die DLP-Konkurrenz hinter sich: Es entstehen weder Regen-bogenblitzer noch bunte Farbkanten an bewegten Konturen. Dank „Frame Interpolation“ erscheint etwa ein Schwenk über den Fußballplatz kaum verschmiert. So gute Resultate haben wir in dieser Preisklasse noch nicht zu Gesicht bekommen (siehe Kasten „Frame Interpolation auch für TV-Bilder“).

Klein, aber praktisch: Epsons Fernbedienung ist zwar nicht beleuchtet, bietet jedoch eine intuitive Steuerung mit übersichtlich gruppierten Tasten.

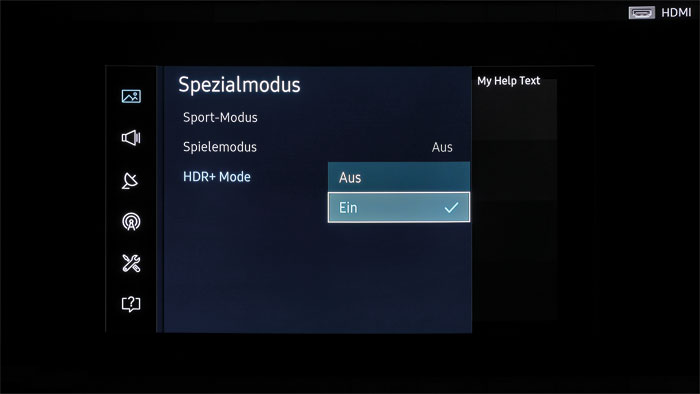

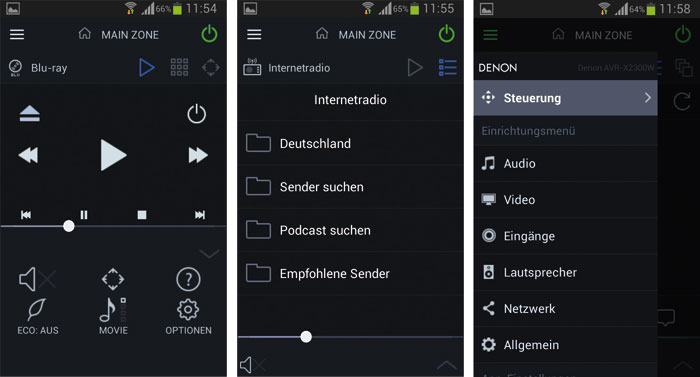

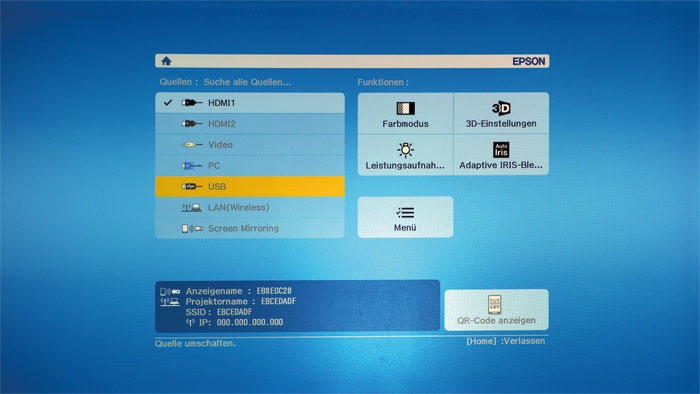

Mit MHL-Funktionalität und WiFi-Direct ist der Epson auch ein moderner Multimedia-Partner. Die kleine Fernbedienung ist zwar nicht beleuchtet, gefällt aber durch das gut gruppierte Tastenfeld. Direkttasten aktivieren jede Quelle oder die praktische USB-Diaschau, die Fotos in 720p-Qualität zeigt. Alternativ öffnet die Home-Taste eine Übersichtsgrafik, um etwa Wireless LAN oder Screen Mirroring sowie Bildmenüs zur adaptiven Iris oder Lampenleistung anzusteuern. Wer vom Eco-Modus auf normale Lampenleistung wechselt, wird sich das aber noch einmal überlegen. Denn der zuvor leise Lüfter schwillt um zehn Dezibel an und ist mit 34 dBA nicht gerade leise. Außerdem sinkt die Lampenlebensdauer von 7.500 auf durchschnittlich 4.000 Stunden.

Licht und Farbe

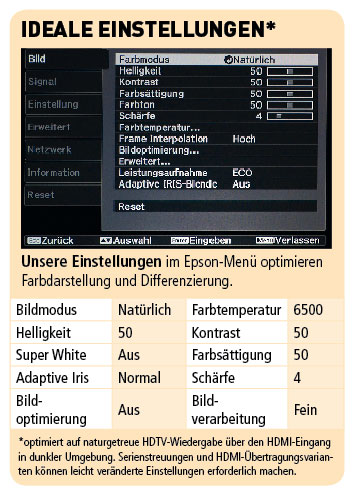

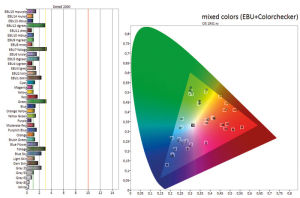

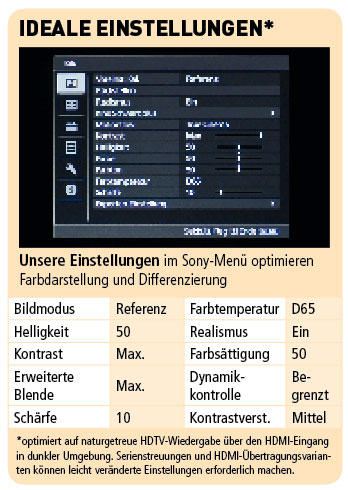

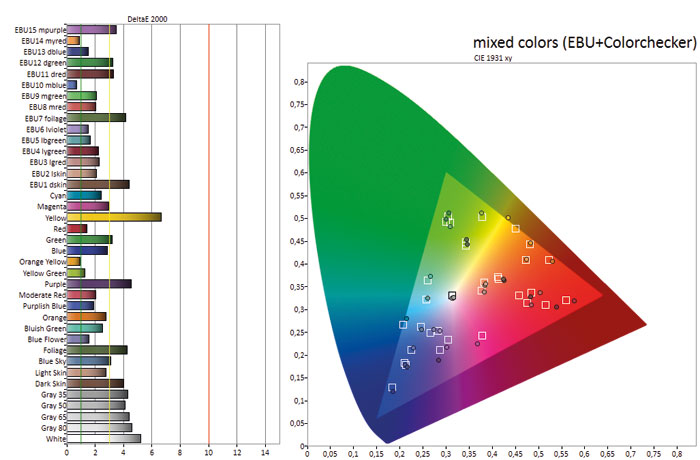

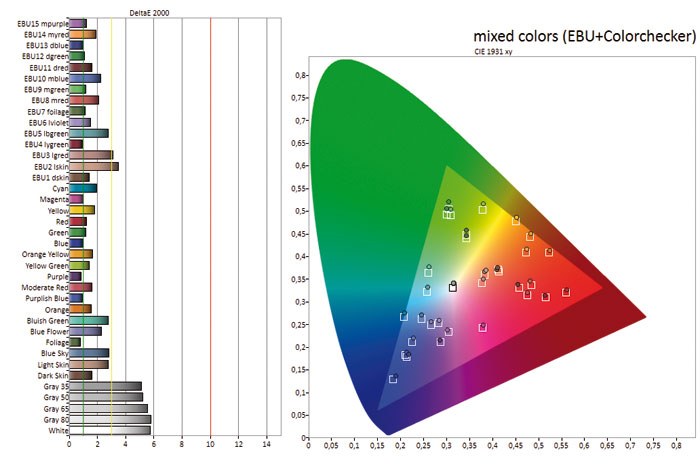

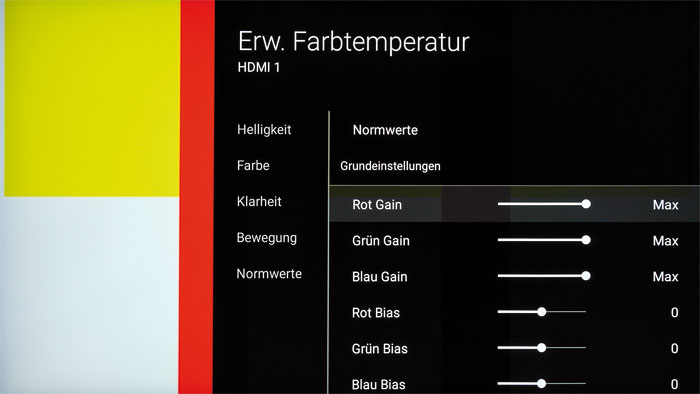

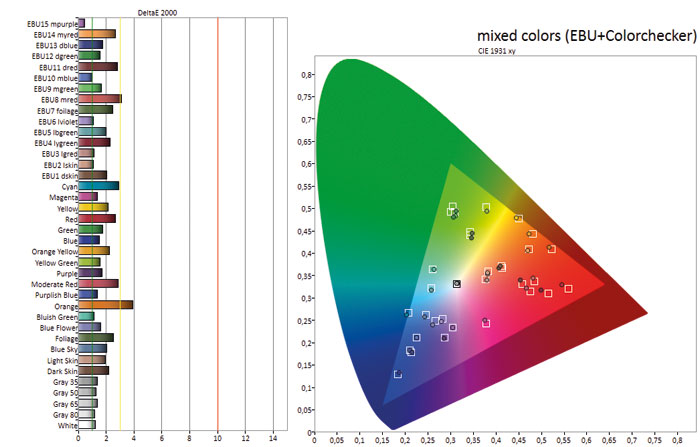

Im stark grünstichigen Bildmodus „Dynamisch“ übertrifft der Epson sogar die Herstellerangabe und erreicht satte 2.400 Lumen. Deutlich bessere Farben zeigen die Modi „Kino“ und „Helles Kino“, am neutralsten ist das Preset „Natürlich“. Es liefert 1.254 Lumen für 3,7 Meter breite Leinwände respektive drei Meter im Eco-Modus. Volle Punkte verdient sich das Gerät für die neutralen Farben und Graustufen, was in dieser Preisklasse selten ist. Allerdings erscheint der Farbraum bei Rot und Grün minimal eingeschränkt.

Mit 3D-Filmen wechselt der Epson auf den hellen, aber stark grünstichigen Bildmodus „3D-Dynamisch“. Dagegen liefert das Preset „3D-Kino“ gute Farben – bis auf rot gefärbte Testbildlinien.

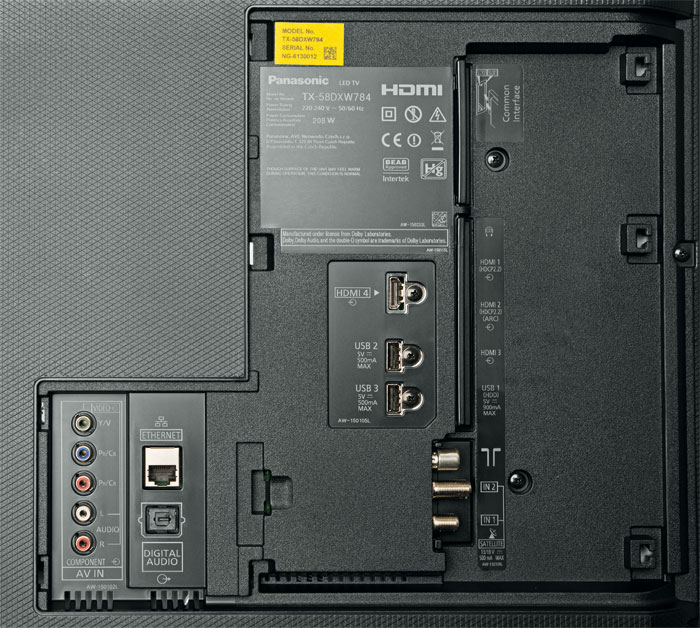

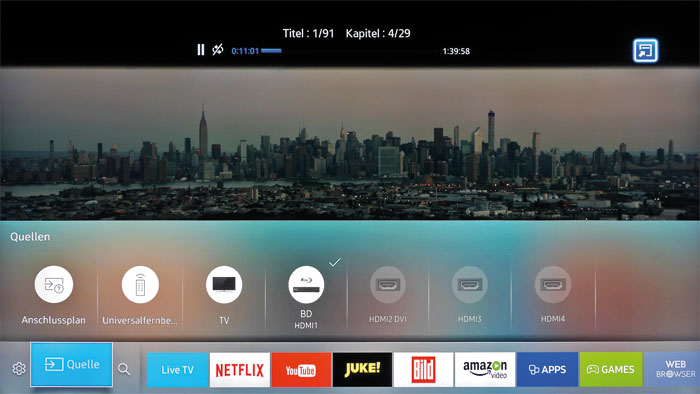

Übersichtlich: Als Einsteigermodell verzichtet der Epson auf 12-Volt-Trigger, RS-232-Steuerung oder YUV-Inputs. Dafür gibt er den Ton via HDMI oder analoge Audioquellen über Lautsprecher sowie Miniklinke aus.

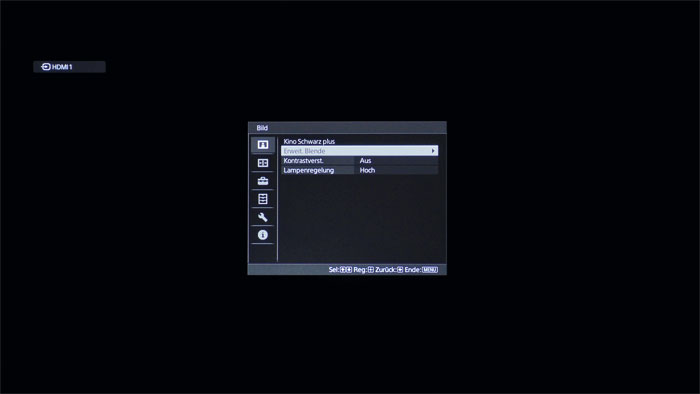

Die 0,61 Zoll großen LCD-Panels der neunten Generation sollen laut Epson ein dynamisches Kontrastverhältnis von 35.000:1 erreichen. Doch in Wahrheit kann die adaptive Iris den nativen Panelkontrast von 550:1 kaum kaschieren. In der düsteren Montenegro-Szene aus „Casino Royale“ halbiert sie das Restlicht in den Letterboxstreifen und die Kontrastspreizung gleicht den Hellig-keitsverlust aus, was den Kontrast verdoppelt. Erst in völlig schwarzen Bildern reduziert die Iris das bläuliche Restlicht auf ein Drittel (Iris-Blende „Normal“) beziehungsweise auf ein Achtel (Iris-Blende „Hohe Geschw.“). Beim Wechsel auf helle Szenen treten leichte Pumpeffekte auf. Hier bleibt die Iris offen und nützt nichts. Streulicht begrenzt den Im-Bild-Kontrast auf 300:1 im EBU-Testbild res-pektive 60:1 im Schachbrettmuster – das ist leider auch in der Einstiegsklasse mehr als bescheiden.

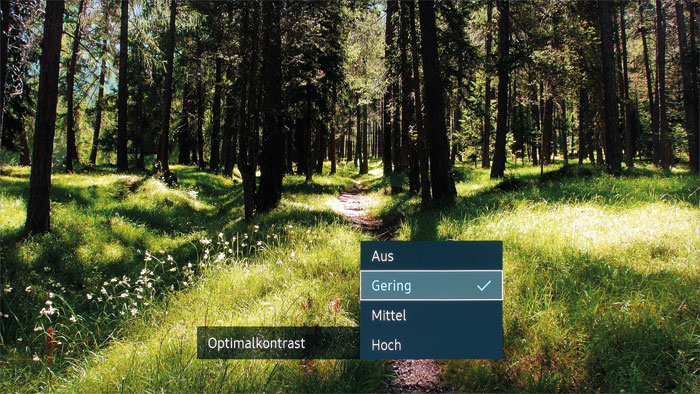

Die bewährte Schaltung glättet nicht nur Kinofilme, was aufgrund der bekannten Nebenwirkungen nicht jedem gefällt, sie wirkt auch bei Sportsendungen und beseitigt das Verschmieren bewegter Konturen. Der Effekt ist schon auf der Stufe „Niedrig“ sichtbar und steigert sich in Einstellung „Normal“ deutlich. Die letzte Stufe „Hoch“ bringt hingegen keine weitere Verbesserung. Dabei treten kaum Artefakte auf, weshalb die Schaltung viele Sportfans oder Videofilmer überzeugen wird: Bei schnellen Schwenks erscheinen beispielsweise Strukturen im Fußballrasen oder die Torstangen beim Skirennen deutlich schärfer und klarer.

Das ist ein echter Vorteil und beinahe einzigartig, da preislich vergleichbare DLP-Projektoren keine Zwischenbildberechnung bieten. Doch selbst ein mit Bewegungsglättung bestückter DLP wie der 2.400 Euro teure Benq W 7500 (audiovision 6-2014) verschmiert stärker: Benqs Bewegungstechnik heißt zwar auch „Frame Interpolation“ und fügt interpolierte Zwischenbilder ein. Hier hilft die Schaltung aber bei Kinomaterial (Bildrate 24p) oder Dokumentationen (Bildrate 25 oder 30 Hz); mit TV-Material (Bildrate 50 oder 60 Hz) bleibt sie wirkungslos. Epsons „Frame Interpolation“ liefert dagegen fast so scharfe Sportsequenzen wie edle Top-Projektoren mit D-ILA- oder SXRD-Technik, die ab rund 2.500 Euro zu haben sind.

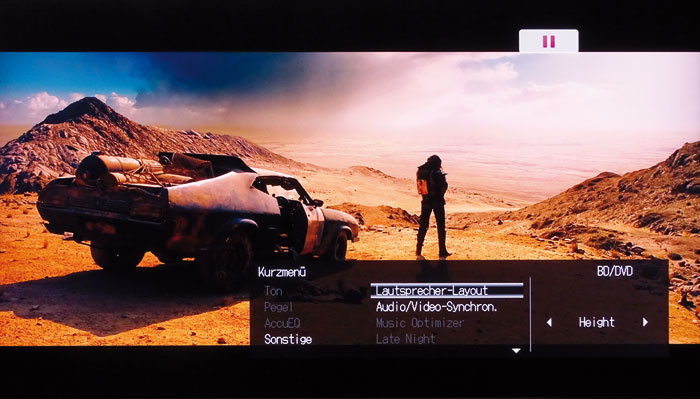

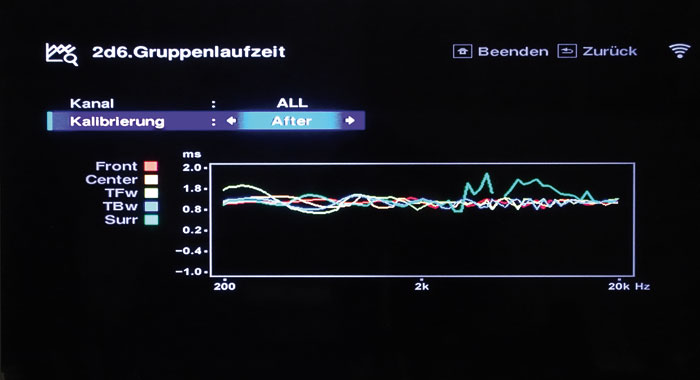

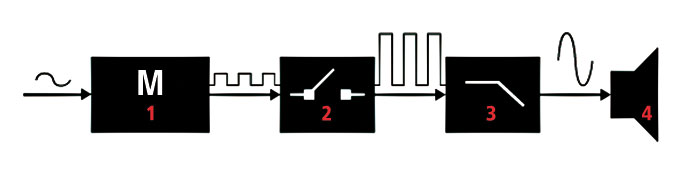

Nebenwirkung der Zwischenbildberechnung ist eine Bildverzögerung. Das stellt aber kein Problem dar, weil Epson den HDMI-Ton ebenso wie den Ton einer analogen Quelle stets synchron ausgibt. Der integrierte Breitbänder klingt recht dünn, alternativ versorgt der analoge Tonausgang einen externen Verstärker mit synchronem Stereosound. Wer einen modernen AV-Receiver besitzt, kann den Ton via Lip-Sync-Funktion an das verzögerte Videosignal des Projektors anpassen.

Schärfe und Videoverarbeitung

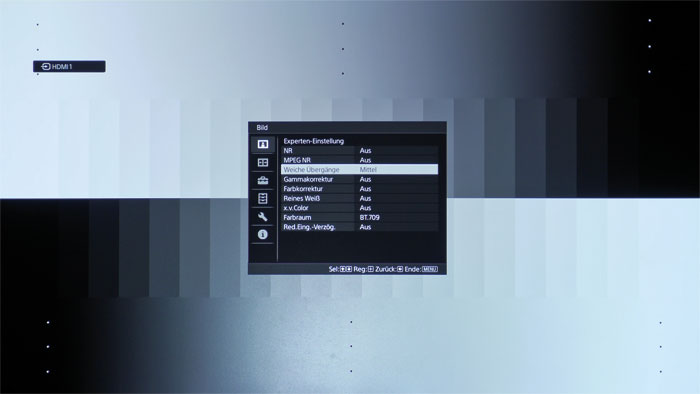

Spielt man dem Epson Halbbildvideos (576i/1080i) zu, flimmern Muster in Kinofilmen bei jeder Bewegung. Mit TV-Material klappt die Videoverarbeitung recht zuverlässig, trotzdem schmecken ihm Full-HD-Quellen besser. Dafür stehen komplette Bildregler sowie Epsons Farbmanagement bereit, das 18 Farbregler gleichzeitig einblendet. Außergewöhnlich sind die dreifachen Rausch- und Detailschärferegler mit fünf Presets, die der Reihe nach immer stärker wirken. Mit an Bord ist eine 2D/3D-Konvertierung, sogar mit einstellbaren 3D-Parametern. 3D-Filme zeigt der EH-TW 5350 grundsätzlich leicht ruckelnd mit 60 Hertz oder glättet sie per „Frame Interpolation“ – das lässt Kamerafahrten noch plastischer wirken.

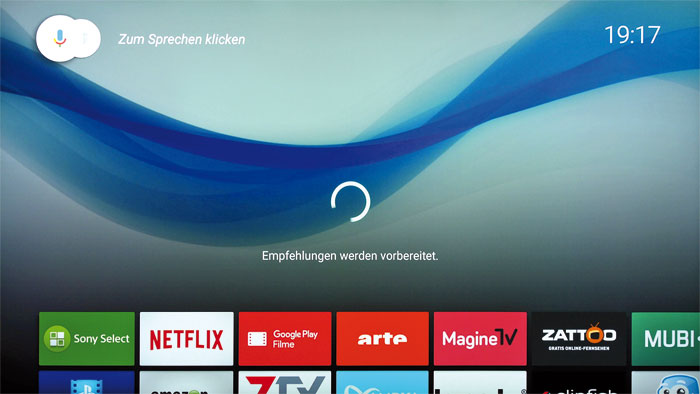

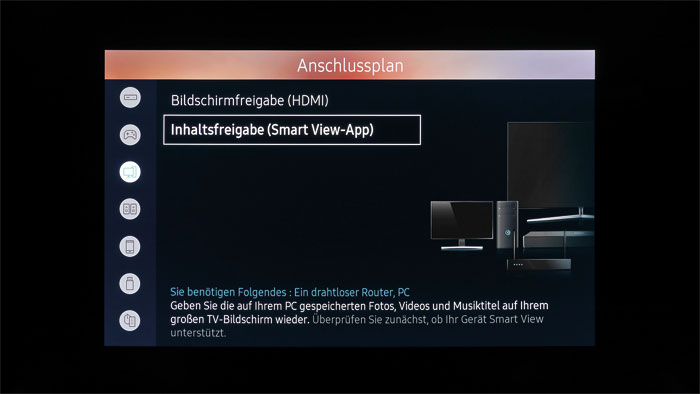

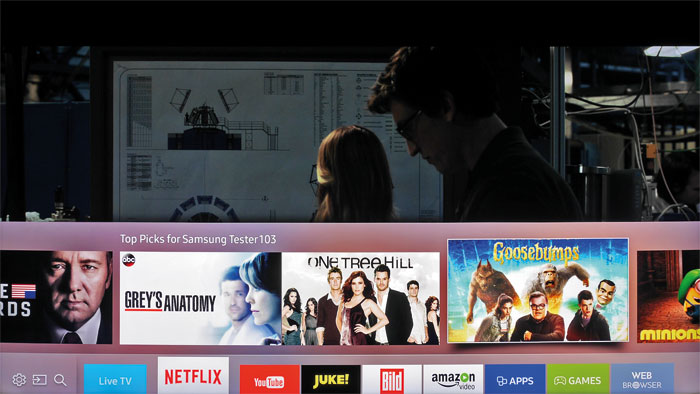

Modern und vielseitig: Über die Home-Taste verzweigt der Epson EH-TW 5350 zu allen Bildquellen inklusive USB-Fotos oder WLAN. Auch das Spiegeln der AV-Inhalte des Smartphones ist möglich.

2D-Kinofilme wie unser Sehtest-Klassiker „Casino Royale“ erscheinen in originalgetreuer 24p-Wiedergabe. Anders als bei TV-Material überzeugt uns die „Frame Interpolation“ diesmal nicht ganz: Auf niedriger Stufe wechselt der Grad der Glättung öfters; mal stottern die Rouletteräder im animierten Bond-Vorspann, mal drehen sie sich gleichmäßig. Die Stufen „Normal“ und „Hoch“ beseitigen den Film-Look vollständig, lassen jedoch Artefakte wie Pixelwolken an bewegten Konturen sichtbar werden.

Die taghellen Strandszenen erscheinen farbecht und Hautpartien sehen sehr natürlich aus. Nur extrem satte rote oder intensiv türkise Farben im Meer wirken minimal blasser. Über die Taste „Image Enh“ greift der Epson direkt auf seine fünf Schärfe-Presets zu und stellt etwa die Passanten auf dem Markusplatz dezent oder besonders plakativ heraus. Die Schärfe gefällt uns im Großen und Ganzen sehr gut. Lediglich das vergleichsweise grobe LCD-Pixelraster stört ein wenig und lässt die Einstellungen weniger filmisch wirken. In düsteren Szenen verschlechtert sich allerdings der Bildeindruck: Der Im-Bild-Kontrast ist mit 300:1 schwach, Farben waschen aus und in den Letterbox-Streifen bleibt zu viel Restlicht stehen. ur

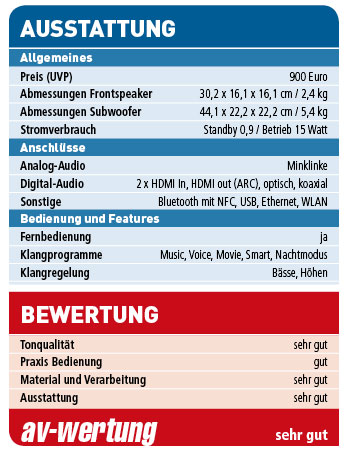

Der Testbericht Epson EH-TW 5350 (Gesamtwertung: 72, Preis/UVP: 900 Euro) ist in audiovision Ausgabe 4-2016 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag Epson EH-TW 5350 (Test) erschien zuerst auf audiovision.