Das Beste noch besser machen? Mit dieser Herausforderung sehen sich die Entwickler von AV-Elektronik beinahe jährlich konfrontiert. Mal bekommt der Kunde im Ergebnis kaum mehr als ein neues Design präsentiert, manchmal aufgrund technischer Neuerungen aber auch ein besseres Gerät. Im Falle der AV8802A-Vorstufe haben die Entwickler auf eine optische Veränderung gleich ganz verzichtet, noch nicht mal die Gerätebezeichnung AV8802 (ohne das A) auf der Front der nur in Schwarz erhältlichen Vorstufe wurde angepasst. Dafür haben die Japaner unter dem Deckel fleißig geschraubt – was uns natürlich lieber ist. Allerdings muss man dafür auch 200 Euro mehr berappen, womit die unverbindliche Preisempfehlung der AV8802A auf stolze 4.000 Euro steigt.

Was wurde besser?

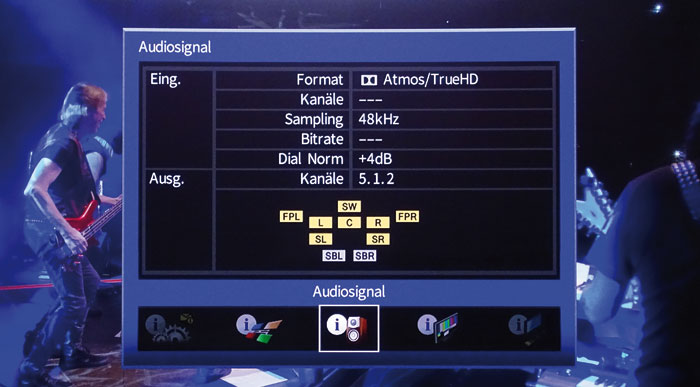

![Marantz_AV8802A-MM8077_ProCon]() Größter Unterschied im Vergleich zum Vorjahresmodell AV8802 (Test in Ausgabe 4-2015) ist das neue Videoboard, das nun auch den HDCP 2.2-Kopierschutz akzeptiert – und zwar an allen HDMI-Ein- und Ausgängen. Beim AV8802 konnte man dies auf Wunsch für 200 Euro beim Fachhändler einbauen lassen. Auch der HDR-Standard für erhöhten Kontrast und erweiterte Farben wird nun unterstützt. Dank neuer HDMI-Elektronik sank der Standby-Verbrauch im Durchschleifbetrieb von mittelmäßigen 4,8 auf hervorragende 0,5 Watt.

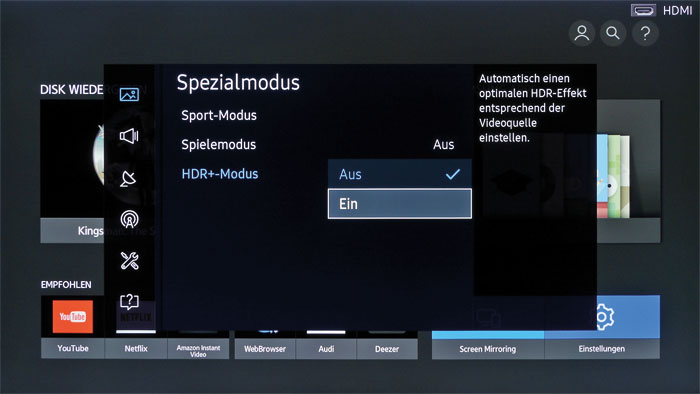

Größter Unterschied im Vergleich zum Vorjahresmodell AV8802 (Test in Ausgabe 4-2015) ist das neue Videoboard, das nun auch den HDCP 2.2-Kopierschutz akzeptiert – und zwar an allen HDMI-Ein- und Ausgängen. Beim AV8802 konnte man dies auf Wunsch für 200 Euro beim Fachhändler einbauen lassen. Auch der HDR-Standard für erhöhten Kontrast und erweiterte Farben wird nun unterstützt. Dank neuer HDMI-Elektronik sank der Standby-Verbrauch im Durchschleifbetrieb von mittelmäßigen 4,8 auf hervorragende 0,5 Watt.

Tonseitig hat die AV8802A jetzt auch DTS:X an Bord, das erforderliche und kostenlose Firmware-Update veröffentlichte Marantz bereits im Februar. Auro 3D ist nach wie vor nur per kostenpflichtigem Upgrade für 149 Euro erhältlich. Nachgebessert wurde auch bei der Lautsprecher-Konfiguration, um das Zusammenspiel der unterschiedlichen 3D-Sound-Dekoder zu optimieren. Denn in der Vergangenheit waren Auro 3D und Dolby Atmos nicht unter einem Boxen-Setup vereinbar.

![Marantz-AV8802A_Fernbedienung]()

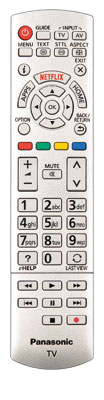

Das Display der orange beleuchteten Fernbedienung zeigt an, ob man mit ihr gerade den Hauptraum (Main), die Nebenräume (Zone 2/3), den Verstärker (AVP) oder andere Geräte bedient.

3D-Setups unter einem Hut?

Wie bei der kleineren Vorstufe AV7702mkII (Test in Ausgabe 5-2016) lassen sich dank 11.2-Kanal-Processing der DSPs 7.2.4-Setups für Atmos- und DTS:X-Ton verwirklichen. Auro 3D gibt sich dagegen mit maximal 10.2-Kanälen zufrieden, wobei zum 5.2.4-Setup – Back-Surround-Kanäle gibt es bei Auro im Heimkino-Betrieb nicht – eine Box direkt über den Hörplatz kommt („Voice of God“-Kanal). Die Boxen-Konfiguration erweist sich allerdings als etwas knifflig, denn nicht jeder Surround-Dekoder verträgt sich mit jedem Lautsprecher-Setup.

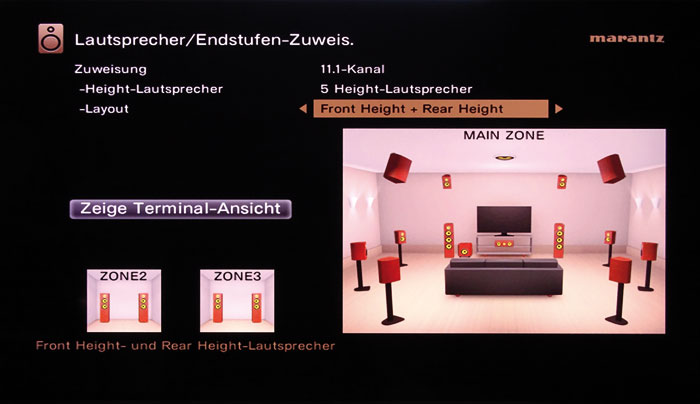

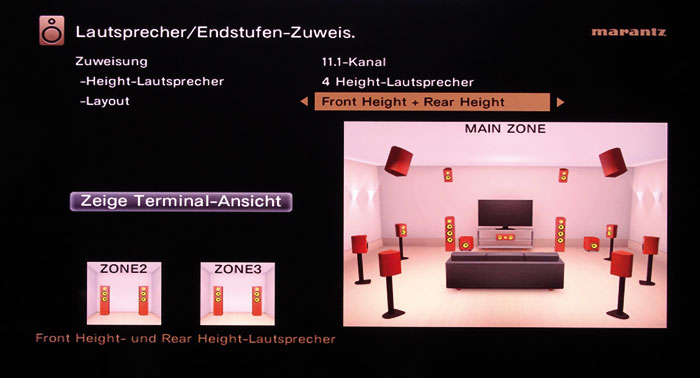

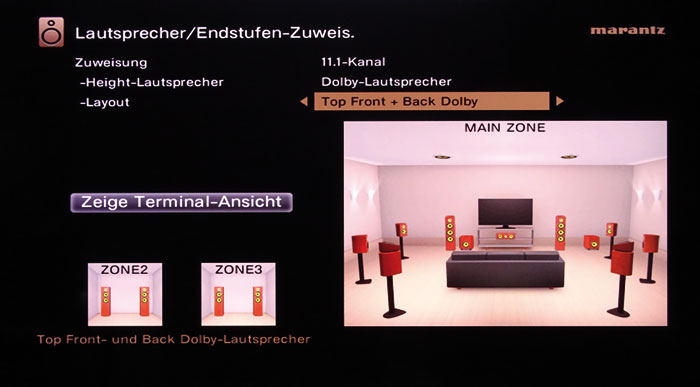

Alle 3D-Tondekoder funktionieren parallel und ohne Einschränkungen ausschließlich bei der Endstufenzuweisung „11.1-Kanal“ unter Wahl von vorderen „Height“-Boxen; alle anderen Lautsprecher-Konfigurationen sind mit Kompromissen behaftet. Hier tanzt besonders Auro 3D aus der Reihe, denn der 3D-Dekoder steht ausschließlich bei Front-Height-Boxen zur Verfügung – egal ob man zwei, vier oder fünf Höhenboxen betreibt.

DTS:X ist dagegen zu allen Boxen-Setups kompatibel – jedoch mit Kompromissen, wie sich beim Ausprobieren an unserem 7.1.4-Set mit DTS:X-Kanaltesttönen von der „DTS 2016 Demo Disc“ zeigte. Das Problem: Signale von Decken- und Dolby-Aufsatzboxen übersprechen auf die Lautsprecher der Horizontal-ebene. So sind etwa die Schall-anteile der vorderen rechten Deckenbox auch auf dem rechten Hauptlautsprecher zu hören, ein Ton aus dem linken „Back Dolby“-Speaker tönt auch von der linken Surround- und Back-Surround-Box. Optimal, also ohne Übersprechen, arbeitet DTS:X offenbar nur mit Height-Boxen zusammen. Bei Dolby Atmos bleiben dagegen „Surround-Height-Boxen“ stumm, deren Tonsignale der Dekoder auf die vorderen Höhenboxen umleitet.

Auro, Dolby und DTS:X halten auch 3D-Upmixer parat, die unterschiedlich arbeiten und entsprechend auch verschieden klingen. Dazu gesellt sich der 3D-Upmixer von Audyssey, der allerdings nur mit 5.1-Signalen und bei Betrieb von Front-Wide- und/oder Front-Height-Lautsprechern funktioniert. Die alte Garde um DTS Neo:6/X sowie Dolby ProLogic IIz/x sucht man in der AV8802A leider vergebens, immerhin stellt Auro mit „Auro-2D Surround“ einen gut funktionierenden 2D-Upmixer zur Verfügung.

![Die neue HDMI-2.0a-Platine der Marantz-Vorstufe AV8802A mit acht Ein- und drei Ausgängen versteht sich auf HDCP 2.2 sowie HDR-Inhalte mit 4K/60p-Auflösung.]()

Die neue HDMI-2.0a-Platine der Marantz-Vorstufe AV8802A mit acht Ein- und drei Ausgängen versteht sich auf HDCP 2.2 sowie HDR-Inhalte mit 4K/60p-Auflösung.

Hochwertige Komponenten

Optisch elegant wirkt das typische Marantz-Design mit separatem Bullaugen-Display über der Haupt-Anzeige, die unter einer Klappe steckt. Die Frontplatte besteht aus Aluminium, während die matt-schwarzen Wangen nach Kunststoff anmuten und nicht so recht zum gediegenen Auftritt des 6.000 Euro teuren Duos passen wollen.

![Eindrucksvoller Anblick: Die Vorstufe und Endstufe lassen mit ihren unzähligen vergoldeten Anschlüssen keine Wünsche offen. Die Verkabelung zwischen den beiden Komponenten erfolgt entweder über die Cinch-Buchsen oder via Profi-Anschlussvariante mit XLR; klanglich sollten im Normalfall keine Unterschiede hörbar sein.]()

Eindrucksvoller Anblick: Die Vorstufe und Endstufe lassen mit ihren unzähligen vergoldeten Anschlüssen keine Wünsche offen. Die Verkabelung zwischen den beiden Komponenten erfolgt entweder über die Cinch-Buchsen oder via Profi-Anschlussvariante mit XLR; klanglich sollten im Normalfall keine Unterschiede hörbar sein.

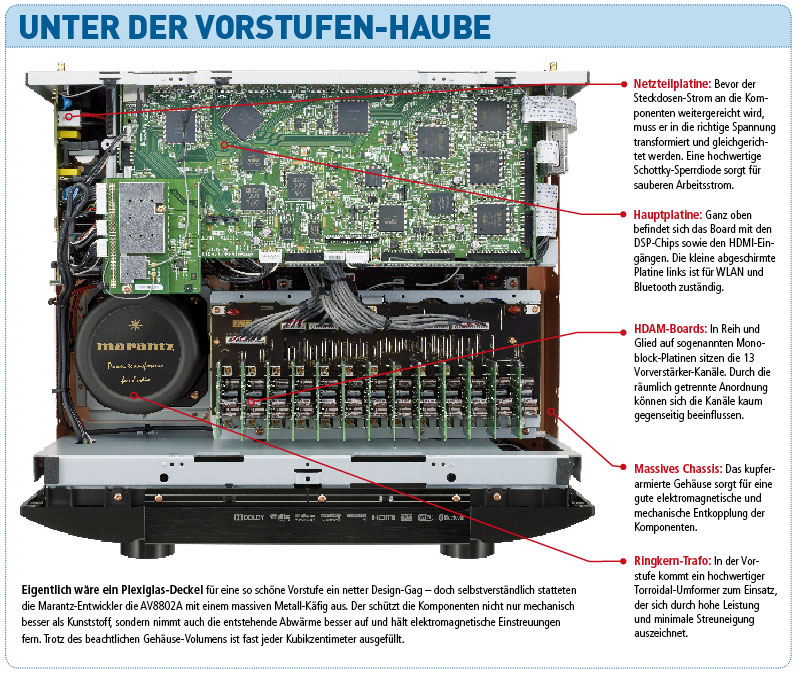

An der Verarbeitung der Vorstufe hat sich im Vergleich zum Vorjahresmodell nichts verändert, was aber auch nicht nötig war. Das mit Kupfer veredelte Gehäuse trägt zu einer besseren Schirmung gegen elektromagnetische Störeinflüsse bei, der große Ringkern-Trafo soll durch Verwendung sauerstofffreier Wicklungen (OFC) und einem Alu- statt Stahlgehäuse eine höhere Effizienz bei geringerer Streuneigung aufweisen. Auf Digital-seite minimieren Wandler von Asahi Kasei (AK4490 32-Bit-DACs) das Rauschen, am analogen Ende der Signalkette sind 13 HDAM-Vorverstärker in einem aufwändigen Monoblock-Schaltungsdesign verbaut: Statt auf einer gemeinsamen Platine sitzen diese auf eigenen Leiterplatten, womit sich die Kanäle nicht gegenseitig beeinflussen. Unterm Strich soll der aufwändige Aufbau einer besseren Impulswiedergabe, weniger Rauschen sowie Verzerrungen und somit einem reinerem Klang dienen.

![Der Deckel der AV8802A-Vorstufe besteht aus drei Teilen. Das robuste Gehäuse wurde zur besseren Schirmung mit Kupfer veredelt.]()

Der Deckel der AV8802A-Vorstufe besteht aus drei Teilen. Das robuste Gehäuse wurde zur besseren

Schirmung mit Kupfer veredelt.

![Sorgsam vorselektierte Komponenten wie spezielle Elkos und Netzteildioden verbessern die Audio- Performance und minimieren die Serienstreuung.]()

Sorgsam vorselektierte Komponenten wie spezielle Elkos und Netzteildioden verbessern die Audio-

Performance und minimieren die Serienstreuung.

Die Endstufe MM8077

Als Endstufe schickte uns Marantz die größte aus seinem Programm: die MM8077. Eine gute Bekannte, die uns schon beim Test der Vorstufen AV8807 und AV7702 MKII (in Ausgabe 5-2016) überzeugte. Mit Aktualitätsproblemen wie neuen HDMI-Standards oder 3D-Tondekodern haben Endstufen ohnehin nicht zu kämpfen und altern somit kaum. Die Highlights des 7-Kanal-Boliden liegen im effizienten und leistungsfähigen Hochstrom-Ringkern-Trafo und den beiden 50.000 Mikrofarad starken Elkos aus eigener Produktion. Für eine effektive Wärme-abfuhr sind die Leistungstransistoren statt auf einem Kühlkörper in einem Kühltunnel montiert: Ein Lüfter auf der linken Seite saugt Frischluft aus dem Gehäuse an, ein weiterer bläst die erwärmte Luft rechts wieder hinaus. Das Tunnel-Prinzip funktioniert so gut, dass die Ventilatoren nur selten und kurz anspringen. Für Erweiterungen auf neun oder elf Kanäle bieten sich die Zwei- und Fünf-Kanal-Verstärker MM7025 und MM7055 für 1.000 bzw. 1.400 Euro an. Mit Hinblick auf 3D-Audio wäre eine 9-Kanal- oder 11-Kanal-Endstufe wünschenswert.

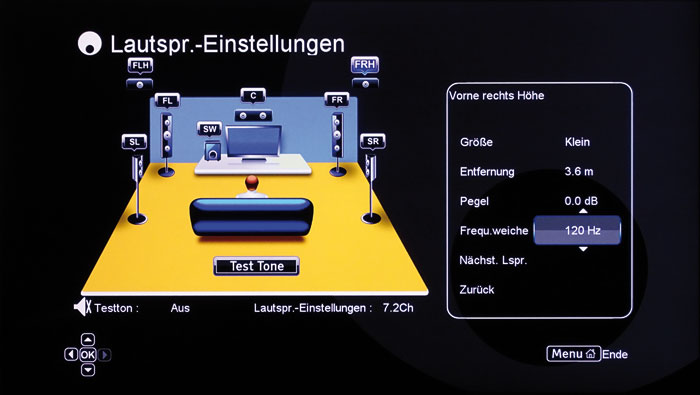

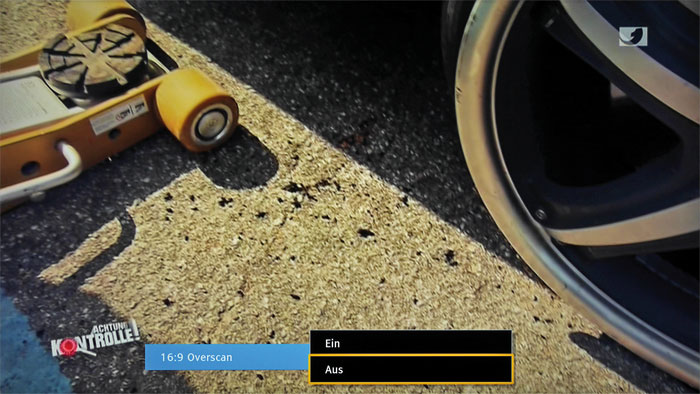

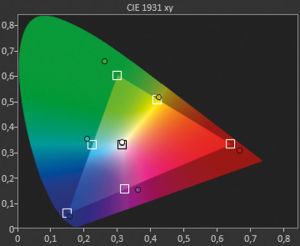

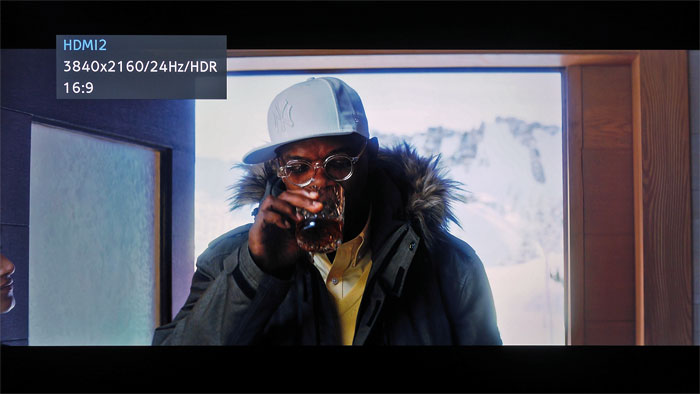

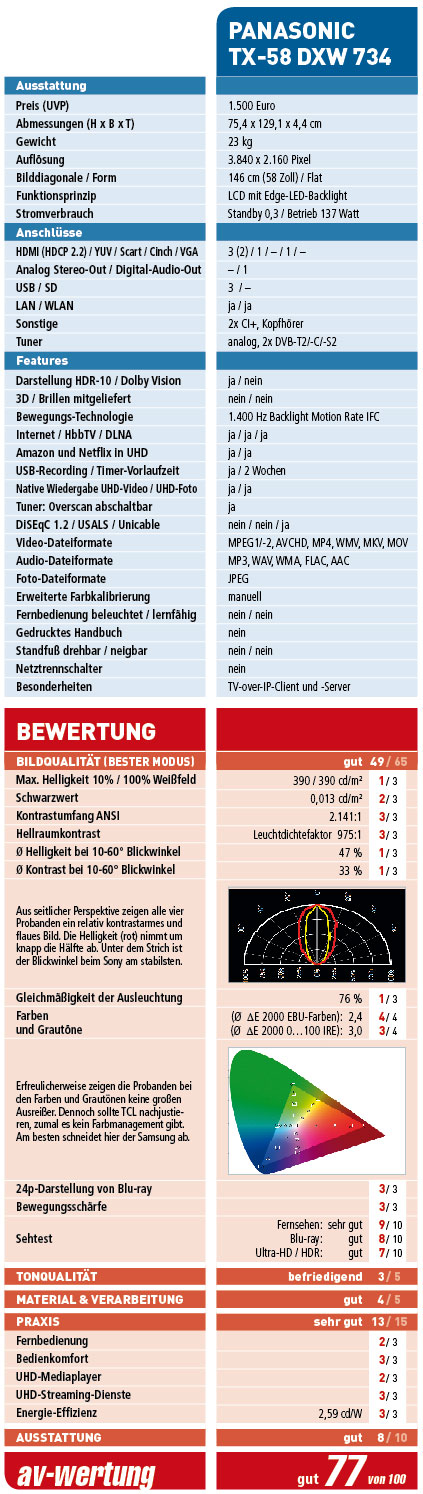

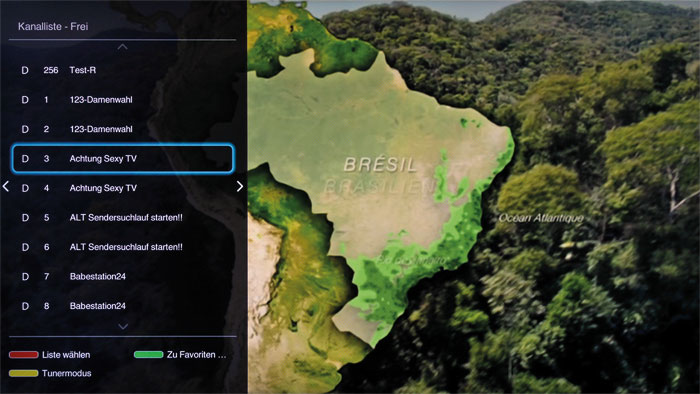

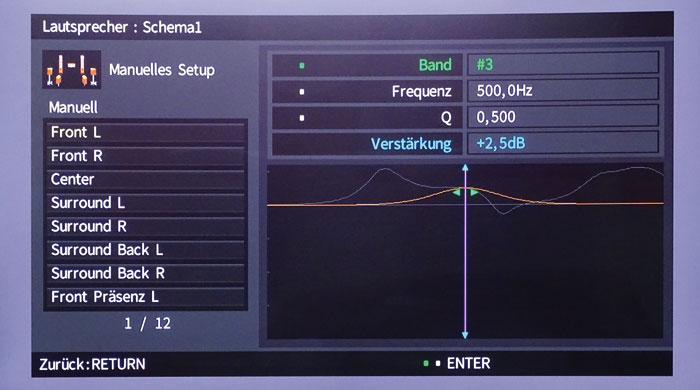

Im Menü „Lautsprecher/Endstufen-Zuweis.“ legt man bei der AV8802A Art und Anzahl der Boxen fest. Bei drei 3D-Sound-Formaten ist dies aber mit Einschränkungen verbunden. Zwar sind bei der Einstellung „11.1-Kanal“ volle 11.2-Setups möglich, die definierte Position der Lautsprecher bestimmt jedoch die Verfügbarkeit der Dekoder: Während Dolby Atmos und DTS:X stets parallel und bei allen Konfigurationen funktionieren, müssen für Auro 3D-Ton Front-Height-Lautsprecher aktiv sein; für das hintere Boxenpaar kann man dann frei zwischen Height-, Decken- und Aufsatzboxen wählen. Die letzten beiden bleiben bei Auro jedoch stumm, die betroffenen Höhensignale werden zu den Surround-Boxen gemischt. Surround-Height-Boxen (nicht zu verwechseln mit Back-Height-Boxen) schweigen dagegen bei Atmos-Ton, DTS:X und Auro unterstützen sie aber.

Der Grund des Ganzen: Dolby Atmos und DTS:X sind objektbasierte Tonverfahren, die bei der Boxenzahl und -platzierung variabel sind; der Ton richtet sich nach der Boxenanordnung. Auro 3D wurde hingegen als kanalbasiertes Tonverfahren konzipiert, bei dem der Ort von Lautsprechern fest zugewiesen ist – der Boxenplatz bestimmt somit auch die Tonabmischung.

![Bei fünf aktivierten Höhenboxen stehen neben dem obigen „Voice of God“-Kanal nur Height-Boxen zur Verfügung; Decken und Aufsatzboxen bleiben außen vor.]()

Bei fünf aktivierten Höhenboxen stehen neben dem obigen „Voice of God“-Kanal nur Height-Boxen zur Verfügung; Decken und Aufsatzboxen bleiben außen vor.

![Bei aktivierten Front-Height- und Rear-Height-Boxen funktionieren der Auro 3D-, Dolby Atmos- sowie der DTS:X-Dekoder ohne Einschränkungen.]()

Bei aktivierten Front-Height- und Rear-Height-Boxen funktionieren der Auro 3D-, Dolby Atmos- sowie der DTS:X-Dekoder ohne Einschränkungen.

![Surround-Height-Boxen spielen nur bei Auro 3D und DTS:X auf. Bei Atmos-Ton bleiben sie stumm, der Dolby-Dekoder münzt hintere Höhentöne auf die Front-Heights.]()

Surround-Height-Boxen spielen nur bei Auro 3D und DTS:X auf. Bei Atmos-Ton bleiben sie stumm, der Dolby-Dekoder münzt hintere Höhentöne auf die Front-Heights.

![Vorhandene Decken-Boxen ignoriert der Auro 3D-Dekoder und verteilt in diesem Fall hintere Höhensignale auf die regulären Surround-Lautsprecher.]()

Vorhandene Decken-Boxen ignoriert der Auro 3D-Dekoder und verteilt in diesem Fall hintere Höhensignale auf die regulären Surround-Lautsprecher.

![Ohne Front-Height-Boxen gibt es keinen Auro 3D-Ton; nur Auros 2D-Dekoder lässt sich aktivieren. DTS:X kommt auch mit Decken- und Aufsatzboxen klar.]()

Ohne Front-Height-Boxen gibt es keinen Auro 3D-Ton; nur Auros 2D-Dekoder lässt sich aktivieren. DTS:X kommt auch mit Decken- und Aufsatzboxen klar.

Ausstattung und Praxis

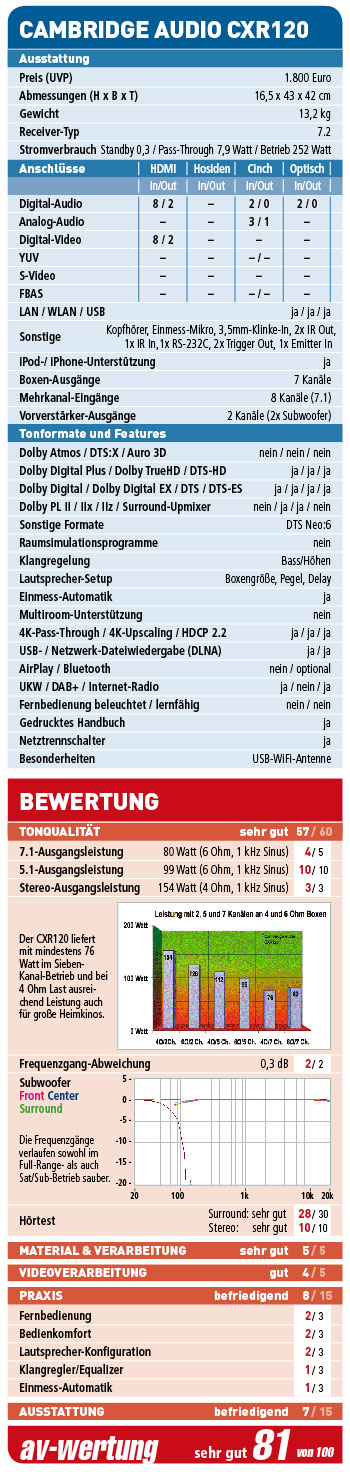

In Sachen Anschlussvielfalt schöpft die Vorstufe aus dem Vollen: Highlight ist die riesige Pre-Out-Sektion, die 15 Buchsen im XLR-Format umfasst; gar 19 sind es im Cinch-Format. Die vier zusätz-lichen Cinch-Ausgänge dienen für die Nebenräume 2 und 3. Maximal verarbeitet die Vorstufe 13 Kanäle gleichzeitig (11.2-Processing). Zudem verfügt sie über einen XLR-Stereo-Eingang. Ob man die Endstufe via Cinch- oder XLR verkabelt, spielt klanglich normalerweise keine Rolle. Grundsätzlich ist XLR aber robuster und durch die symmetrische Übertragung unempfindlicher gegen Einstreuungen.

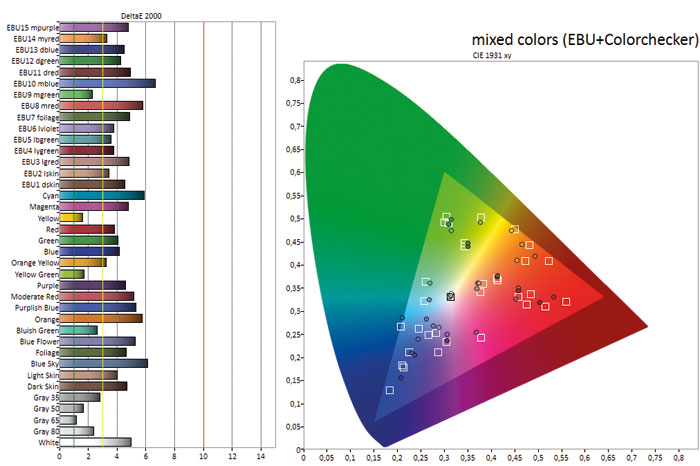

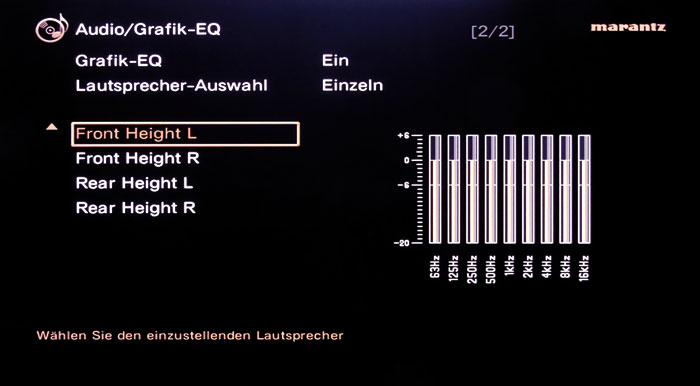

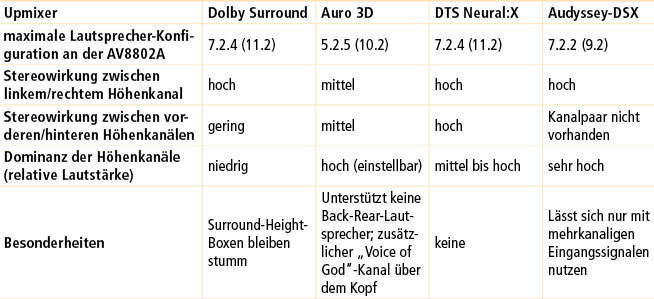

Als Einmess-Automatik verwendet Marantz mit MultEQ XT32 Pro das größte System von Audyssey, das auch die Profi-Kalibrierung durch zertifizierte Fach-händler erlaubt. Manuell kann man den Klang mit Bass- und Höhenreglern für die Stereo-Frontboxen sowie einem Grafik-Equalizer nachjustieren. Der bietet neun Regler von recht hohen 63 Hz bis 16 kHz für alle Boxen außer den Subwoofern, was bei ungünstiger Raumakustik oder Boxenplatzierung zu Bassproblemen führen kann. Obendrauf funktioniert der Equalizer leider nur, falls man Audyssey deaktiviert, was einen Punkt kostet. An den Einstellungen für Pegel, Distanz und Crossover-Frequenzen gibt es dagegen nichts zu meckern.

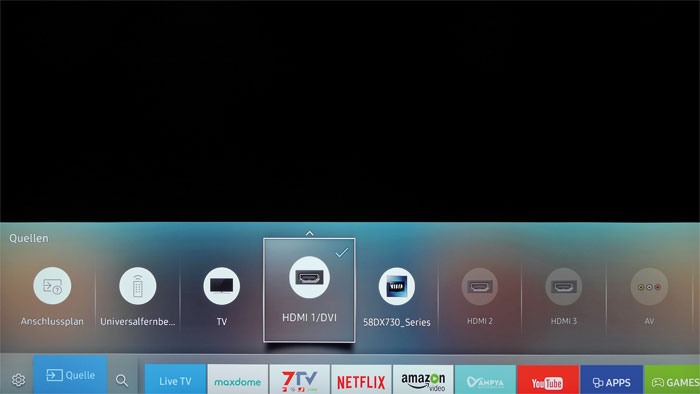

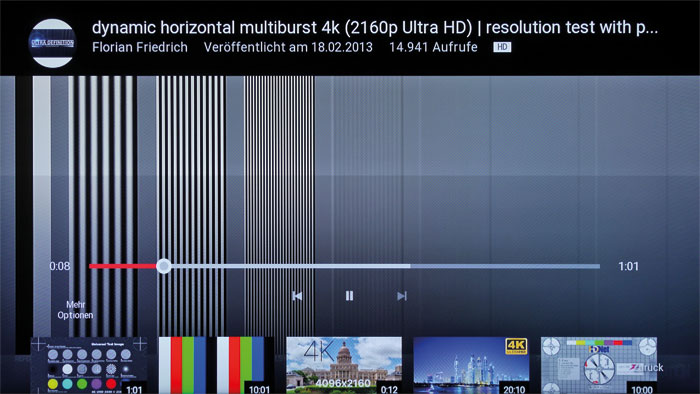

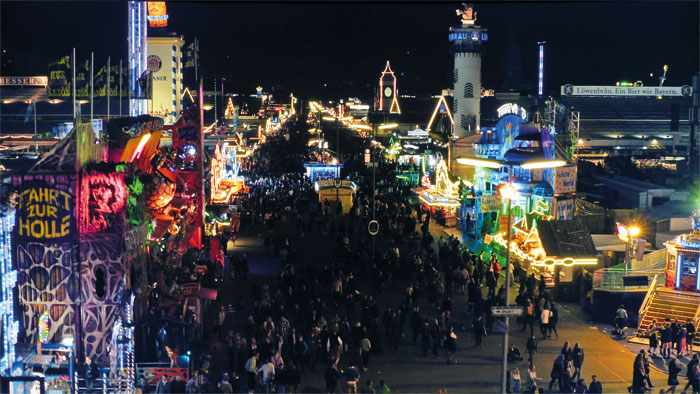

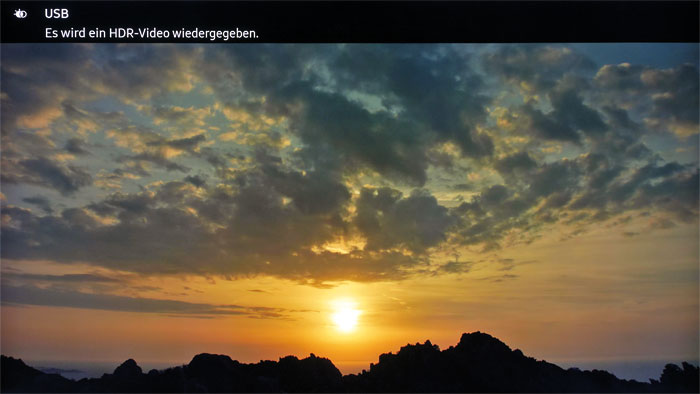

Jetzt mit 4K

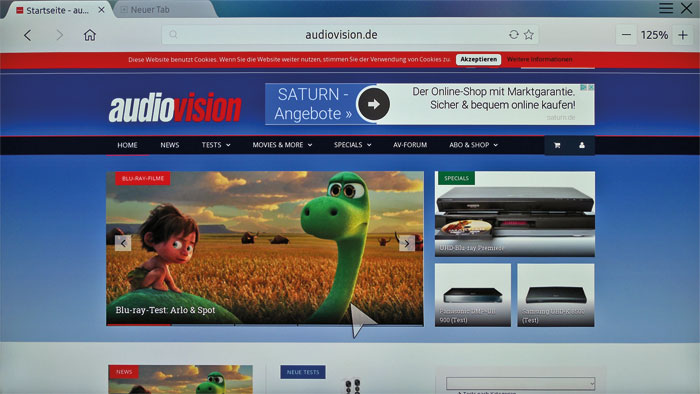

Wie schon erwähnt versteht das verbesserte Videoboard 4K/60p-Signale inklusive HDR, HDCP 2.2 sowie der verlustfreien 4:4:4-Farbauflösung. Der Videoprozessor rechnet niedriger aufgelöste Bilder der Digital- und Analogeingänge ins 4K-Format hoch und erlaubt unter anderem feinfühlige Korrekturen von Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung.

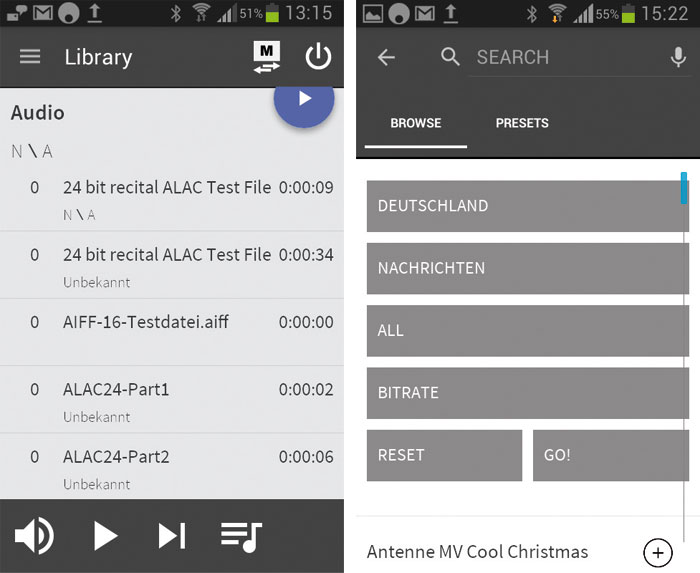

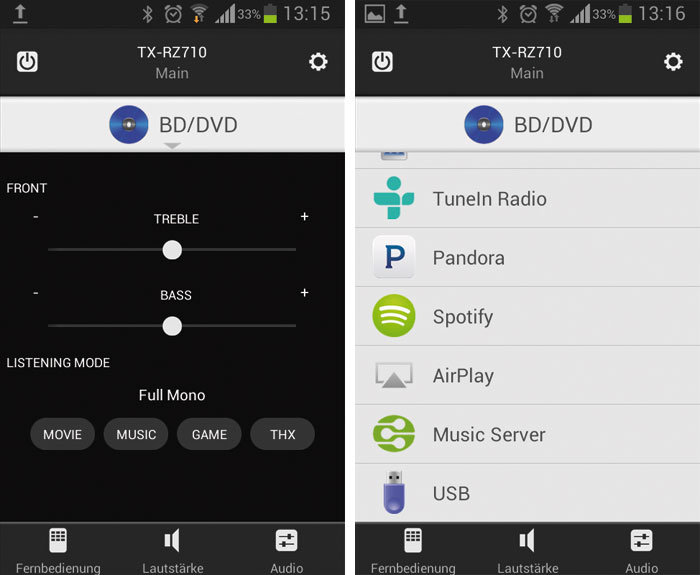

Drahtlos vernetzt die AV8802A via WLAN, AirPlay und Bluetooth (leider ohne verlustfreien apt-X-Codec) zu mobilen Geräten. An Netz-Musikquellen gibt es ein bequem bedienbares Internet-Radio auf vTuner-Basis; Nutzer des Streaming-Dienstes Spotify können Musik direkt über den Verstärker abspielen. Der USB/DLNA-Dateiplayer unterstützt zudem High-Res-Tonformate (24 Bit/192 kHz) wie AIFF, ALAC, FLAC und DSD (2,8 MHz).

Tonqualität Surround

Mit mindestens 130 Watt pro Kanal im Mehrkanalbetrieb sowie einer Gesamtleistung von 1.100 Watt ist die MM8077-Endstufe für alle Fälle gewappnet. Mit soviel Dampf unter der Haube brachte die Kombi dann auch Steely Dans „Janie Runaway“ lässig und locker, federnd im Bass und luftig in den Höhen zu Gehör; der Sound klang angenehm musikalisch und trotzdem hochauflösend. Danach schoben wir die mit Atmos-Ton abgemischte Konzert-Blu-ray „Smoke + Mirrors“ der Imagine Dragons in den Scheibendreher – und ließen auch Audyssey zu Werke schreiten. Die Einmessung gelang tadellos und lieferte für alle Lautsprecher-Parameter plausible Werte; die automatisch ermittelte EQ-Kurve „Reference“ klang dabei ausgewogen, während „Flat“ die Höhen für unseren Geschmack etwas zu sehr anhob. Einmal aktiviert, donnerte der eindrucksvolle Atmos-Mix enorm räumlich und geschlossen drauf los, die Instrumente standen plastisch-greifbar in unserem Hörraum. Bei Zuschaltung von „Dynamik EQ“legte die Vorstufe noch eine Schippe Bass für mehr Volumen drauf, lies Hochtöne mehr strahlen und Details besser durchhören – ohne auch bei Live-Pegeln nervig zu werden. So saßen wir mitten in der Konzerthalle – ein einzigartiges Erlebnis!

![Marantz_AV8802A-MM8077_innen]()

Auch mit Filmton lief die Kombi zu Bestform auf: Egal ob wir „The Expendables 3“ im Atmos-Mix, „Crimson Peak“ mit DTS:X-Ton oder Clips von der Auro-Demodisc spielten – der Sound klang stets zupackend, präzise, voluminös und räumlich absolut überzeugend. Besser geht es nicht.

![Der Equalizer greift bei allen Boxen außer den Subwoofern und regelt zwischen 63 Hz und 16 kHz.]()

Der Equalizer greift bei allen Boxen außer den Subwoofern und regelt zwischen 63 Hz und 16 kHz.

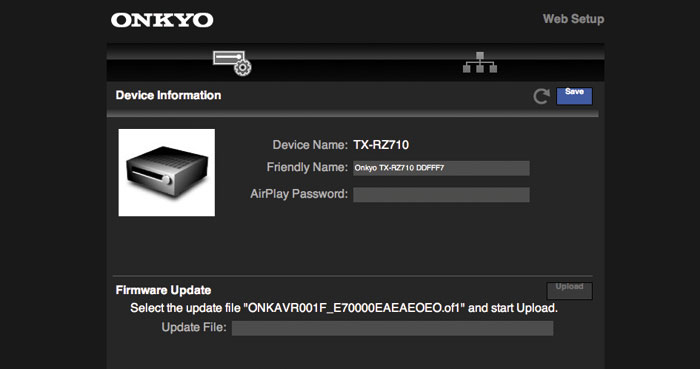

![Die AV8802A-Vorstufe lässt sich auch komplett über das einfache Webinterface bedienen.]()

Die AV8802A-Vorstufe lässt sich auch komplett über das einfache Webinterface bedienen.

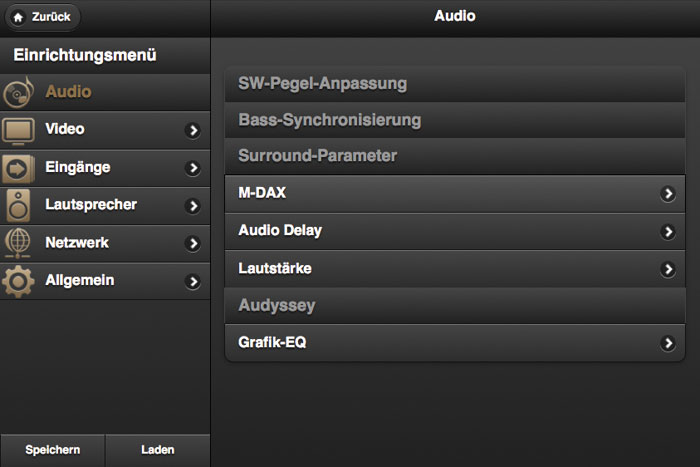

Mit den 3D-Tonformaten Dolby Atmos, Auro 3D und DTS:X zogen auch Upmix-Schaltungen in die AV-Receiver bzw. AV-Vorstufen ein, die alle Tonspuren mit Höhenkanälen anreichern. Das ist auch bitter nötig, denn die Disc-Anzahl mit nativen 3D-Ton-Abmischungen wächst nur langsam. Die AV8802A bringt nach dem DTS:X-Update und Auro-3D-Upgrade gleich vier solcher Schaltungen mit: den Dolby-Surround-Upmixer, Auro 3D (Auro-Matic), DTS Neural:X sowie Audyssey DSX.

Gemeinsam ist ihnen, dass sie das Signal für die Höhenkanäle aus den Ausgangskanälen erzeugen müssen. Wie das genau funktioniert, behalten die Entwickler für sich – fest steht, dass sie sich ob des unterschiedlichen Klangs verschiedener Rezepte bedienen und im Gegensatz zu den ersten Surround-Dekodern nicht nur die Phasendifferenzen von zusammengehörigen Signalen vergleichen. Der Dolby-Surround-Upmixer scheint bei der Schaffung der Höhenkanäle äußerst selektiv vorzugehen: Wir hatten den Eindruck, dass von oben vorwiegend Schallanteile mit Raumreflexionen kommen. Das andere Extrem ist der DSX-Upmixer, der selbst Dialoge lautstark in die Höhenkanäle mischt. Auro trennt je nach Eingangssignal (Mehrkanal oder Stereo) mal sauber, mal übersprechen Dialoge auf alle Boxen. DTS:X wählt Toninformationen für die Höhenboxen besonders penibel aus und trennt diese auch deutlich voneinander.

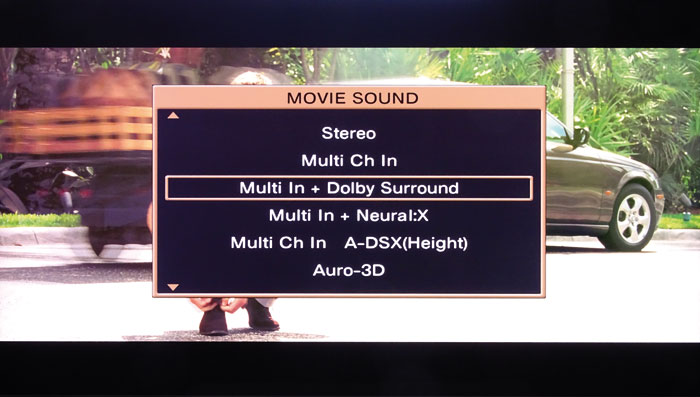

![Das Menü mit den Hörmodi: Welcher Upmixer das klanglich beste Ergebnis liefert, hängt vom jeweiligen Material, Boxensetup und auch dem Geschmack ab.]()

Das Menü mit den Hörmodi: Welcher Upmixer das klanglich beste Ergebnis liefert, hängt vom jeweiligen Material, Boxensetup und auch dem Geschmack ab.

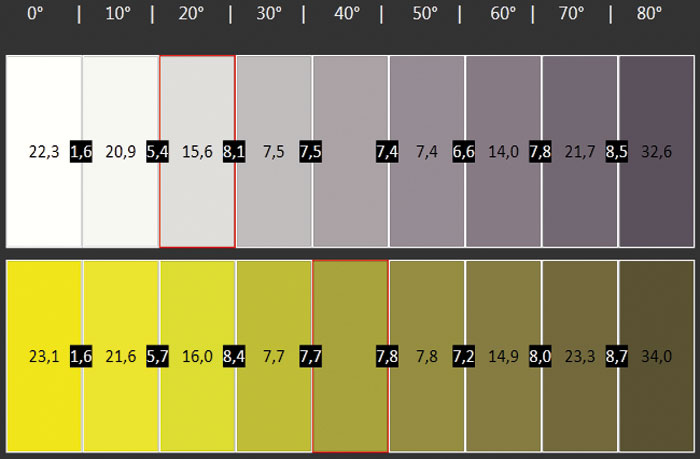

Was man bevorzugt, ist letztendlich auch Geschmackssache und hängt vom jeweiligen Tonmaterial ab. Erschwert wird der Klangvergleich zudem durch die vielen Abhängigkeiten von der Kanalanzahl des Eingangssignals sowie der Boxen-Konfiguration. Analog zu nativem 3D-Ton lassen sich die drei 3D-Upmixer parallel und ohne Einschränkungen nur in der Endstufenzuweisung „11.1-Känale“ sowie mit „Height“-Boxen betreiben. Die Tabelle unten zeigt weitere Unterschiede zwischen den Dekodern an.

![Marantz_Tabelle1]()

Tonqualität Stereo

Auch im 2-Kanal-Betrieb ist die Marantz-Kombi ein Highlight und sorgte etwa bei Carla Brunis gehauchtem Gesang in „L‘Amour“ für viel Gänsehaut; Stimme wie Instrumente standen körperhaft im Raum und ließen einen die Lautsprecher vergessen. Michael Jacksons „Bad“ klang impulsiv, druckvoll und auf den Punkt – so muss es sein. Für komprimierte Musik kann man die „M-DAX“-Schaltung aktivieren, die Störgeräusche vermindert und dabei den Klang nur etwas dumpfer macht. ao

![Marantz-MM8077_AV8802A_frontal]()

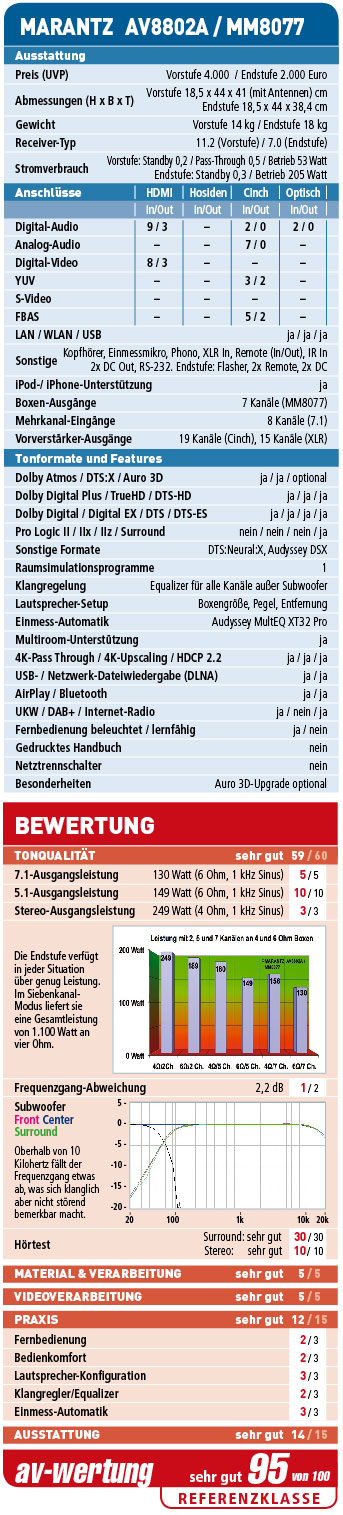

![Marantz_AV8802A-MM8077_Wertung]()

![AuVi_AWARD-Highlight]()

![AuVi_AWARD-Referenz]()

Der Testbericht Marantz AV8802A/MM8077 (Gesamtwertung: 95, Preis/UVP: 6000 Euro) ist in audiovision Ausgabe 9-2016 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

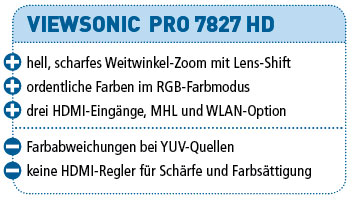

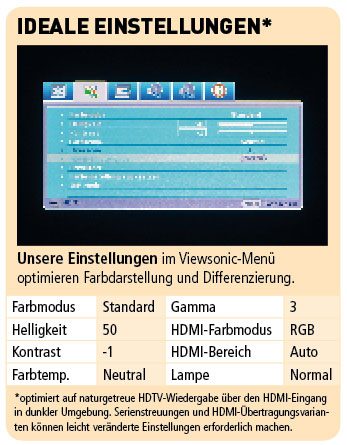

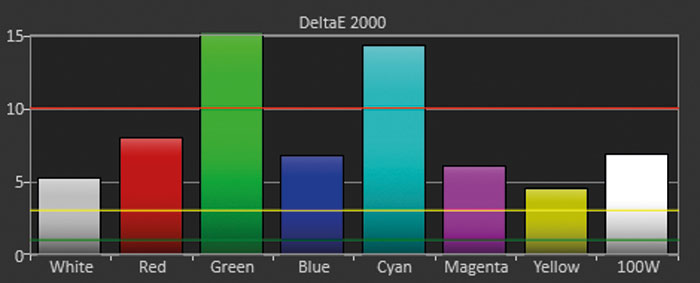

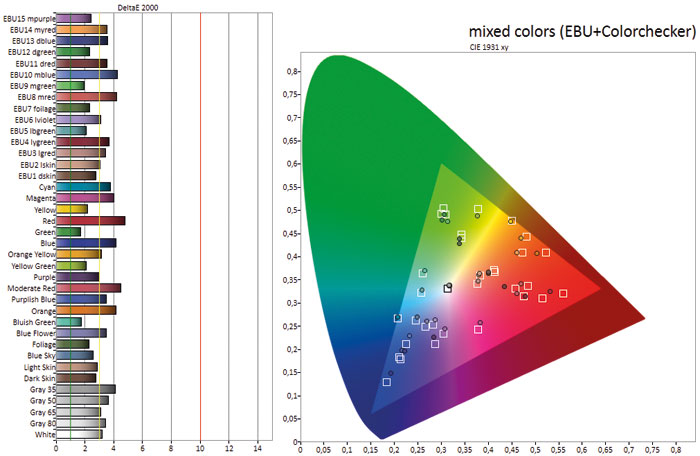

Der Beitrag Marantz AV8802A/MM8077 (Test) erschien zuerst auf audiovision.