Der A45 SUB lässt sich ausschließlich über die beiliegende Funkfernbedienung steuern. Sie enthält auch die entsprechenden Anzeigen für die aktuellen Einstellungen, so dass Canton auf ein Display am Gerät verzichten konnte.

Passend zum 45-jährigen Unternehmensjubiläum bringt Canton die neue A45-Serie auf den Markt bzw. ins Internet. Denn die neuen Boxen bekommt man ausschließlich online – und das ist nicht die einzige Besonderheit.

Sein 45-jähriges Bestehen nahm Canton zum Anlass, eine „Anniversary“-Lautsprecherserie zu produzieren. Die sollte natürlich etwas Besonderes sein, eine so langjährige Präsenz am Markt, zumal ohne Turbulenzen oder gar Besitzerwechsel, wie bei manch anderen deutschen Boxenbauern, will anständig gefeiert werden.

Also entschloss sich Entwickler Frank Göbl, es bei dieser Serie richtig krachen zu lassen: Er transplantierte ihr einen großen Teil der Chassis-Technologie aus der Canton-Topserie Reference K. Besonders interessant wird das, weil sich im Gegenzug die Preise für die neue Serie in überschaubaren Grenzen halten – wohl nicht zuletzt, weil Canton sie direkt und ohne Umweg über den Fachhandel per Internet vermarktet. Mit 6.300 Euro ist das 5.1-Set zwar kein Schnäppchen, aber ein gutes Stück von High-End-Preisgefilden entfernt.

Auf der Rückseite des Canton-Subs finden sich nur Anschlüsse für Cinchkabel und Lautsprecherpegel. Die Bedienung wird vollständig von der mitgelieferten Fernbedienung übernommen.

Technik

Hilfreich für einen solchen Technologie-Transfer sind nicht nur die fertig entwickelten Lösungen, sondern insbesondere die Infrastruktur, mit der sie erreicht wurden, namentlich die aufwändigen Simulationsprogramme, die modernes Lautsprecher-Design mittlerweile stark prägen, aber auch die aufwändige Messtechnik, um die von den Simulationen erlangten Ergebnisse in der Realität zu überprüfen. Canton geht hier so weit, sämtliche Aspekte eines Lautsprechers, vom Gehäuse über die Chassis in all ihren Details bis hin zur Frequenzweiche im Computer vorzugestalten. Die Programme – teils Canton-exklusiv – sind mittlerweile so genau, dass bei Prototypen kaum noch Abweichungen zum Endprodukt auftreten.

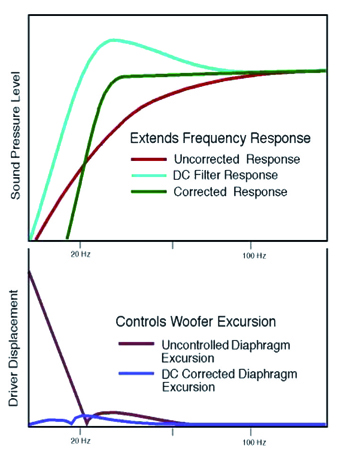

Die Bassreflex-Bauweise kann helfen, die Tiefton-Wiedergabe eines Lautsprechers zu verbessern, indem sie auch den rückwärtig von der Membran abgestrahlten Schall für die Wiedergabe nutzbar macht. Allerdings hat diese Bauweise einen Nachteil: Unterhalb der Abstimmfrequenz des Bassreflexkanals spürt die Membran des Tieftöners keinerlei signifikanten Strahlungswiderstand und schwingt mit zunehmend größeren Hüben, ohne dabei jedoch nennenswert Schall zu erzeugen. Hörbar werden dann aber Verzerrungen, teilweise im deutlich zweistelligen Frequenzbereich. Auch mechanisch bedeutet das eine Herausforderung für Tieftöner: Sie müssen so gebaut sein, dass sie auch große Hübe ohne Defekte überstehen.

Mit der DC-Technologie schlägt Canton zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie erweitert den Frequenzgang nach unten (oberers Diagramm) und vermindert die Auslenkung der Tieftöner (unteres Diagramm).

Mit der DC-Technik (Displacement Control, Auslenkungs-Kontrolle) beugt Canton diesem Problem schon in der Frequenzweiche vor. Ein Hochpass-Filter in der Weiche hält nämlich Subbass-Frequenzen komplett von den Tieftönern fern. Dabei schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Technik nutzt diesen Filter auch dazu, den Bereich, in dem die Chassis nutzbaren Schall abstrahlen können, um bis zu eine Oktave nach unten auszuweiten. Und das bei signifikant reduziertem Maximalhub. Der Aufwand, den Canton dafür treiben muss, ist nicht unerheblich: Kondensatoren und Spulen, die bei derart tiefen Frequenzen wirksam arbeiten, fallen physikalisch bedingt sehr groß und damit teuer aus.

Das ist insbesondere bei den Materialien und der Formgebung der Membranen wichtig, weil da jede notwendige Update-Version richtig teuer wird. Erst recht bei der hier von den Hessen eingesetzten Technik: Die Schwingeinheiten werden aus Aluminium-Folie geformt, deren Oberflächen dann mittels eines dem Eloxieren ähnlichen Verfahrens in Keramik umgewandelt werden. Die beiden Schichten erreichen jeweils 20 Prozent der Gesamtstärke der Folie. Nochmals aufwändiger wird die Keramik bei den Tief- und Mittel-tönern im letzten Schritt, in dem Wolfram eingelagert wird – ein sehr hartes, widerstands-fähiges Metall. Durch diese Maßnahmen verschiebt sich die erste Membranresonanz deutlich im Frequenzbereich nach oben. Endgültig zu Frequenzen weit außerhalb des eigentlichen Chassis-Arbeitsbereichs drückt dann die spezielle, mit Hilfe dreier verschiedener Biegeradien gestaltete Membranform diese Resonanz. Konkav geformte Staubschutz-kalotten – die bei den Basschassis deutlich größer ausfallen als beim Mitteltöner – sorgen dafür, dass die Membranformen organisch fortgeführt werden und möglichst geringe Unstetigkeiten in der Abstrahlung auftreten. Sämtliche Tief- und Mittelton-Treiber sind zudem mit der neuesten Iteration der Wave-Sicke versehen, die auch bei großen Auslenkungen für eine symmetrische Bewegung der Membran in beide Richtungen sorgen soll.

Die Sicke eines üblichen Konus-Lautsprechers sorgt am äußeren Rand der Membran für die Aufhängung der Schwingeinheit im Chassis. Sehr häufig besteht sie aus dünnem Gummi oder Schaumstoff, der halbkreisförmig nach innen oder außen gewölbt ist. Das soll dazu dienen, einerseits nach vorn und hinten große Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, andererseits seitliche Bewegungen zu verhindern, die zu Verzerrungen führen können oder im Extremfall das Chassis beschädigen.

Mit einer solchen halbkreisförmigen Sicke sind durchaus große Membranhübe möglich. Untersuchungen mit moderner Messtechnik, beispielsweise von Klippel aus Dresden, haben allerdings ergeben, dass diese Sickenform eine deutlich unsymmetrische Bewegung der Membran verursacht: Bei der Bewegung der Membran nach außen verformt sich die Sicke anders als bei der Bewegung nach innen, was dazu führt, dass der Widerstand, den die Sicke der Bewegung entgegensetzt, für die eine Richtung anders ist als für die andere. Damit wird die Bewegung der gesamten Membran unsymmetrisch, was zu Verzerrungen in teils starken Größenordnungen führt. Zudem treten bei höheren Frequenzen erhebliche Verformungen im Umkreis der Sicke auf, die auf sogenannte Ringresonanzen zurückzuführen sind und ebenfalls Verfärbungen und Verzerrungen verursachen.

Durch die spezielle, wie eine Sinuskurve geformte äußere Aufhängung (Sicke) der Membran bewegt sich diese in beide Richtungen deutlich symmetrischer als bei herkömmlichen halbkreisförmigen Sicken.

Aus diesem Grund hat Canton für die hauseigenen Chassis die sogenannte Wave-Sicke entwickelt, deren Querschnitt nicht halbkreisförmig ist, sondern an eine Sinus-Kurve erinnert. Durch die mehrfache kleinteilige Wölbung der Sicke verteilen sich die Bewegungskräfte gleichmäßiger und weisen, wie entsprechende Simulationen und Messungen ergeben haben, auch eine bessere Symmetrie auf als bei herkömmlichen Sicken. Nach Angaben von Canton konnten der maximale Hub der Chassis auf diese Weise deutlich erhöht und Verzerrungen deutlich vermindert werden.

Passend zum Jubiläum nannte Canton die neue Serie „A 45“. Genau diese Bezeichnung erhielt auch die die Basis der Baureihe bildende Standbox, der Center heißt A 45 CS, die – recht stämmige – Regalbox, die für die Surroundkanäle eingesetzt wird, A 45 BS. Trotz der durchaus anspruchsvollen Entwicklungsziele sollte die Jubiläums-Serie auch optisch für normale Wohnzimmer geeignet sein. Also durfte vor allem die Standbox nicht zu breit ausfallen. Die Entwickler mussten sich entsprechend mit einem überschaubaren Tieftöner-Durchmesser von 18 Zentimeter bescheiden. Zum Ausgleich setzten sie gleich drei davon ein. Außerdem gaben sie den Chassis ein durchaus stattliches Arbeitsvolumen mit, indem sie das Gehäuse sehr tief ausfallen ließen. Die Bassreflexöffnung mündet bei der Standbox im Gehäuseboden. Ein Sockel aus Metall mit vier verstellbaren Standfüßen sorgt für den richtigen Abstand zur Stellfläche. Bei Center und Surround öffnet sich das Reflexrohr zur Rückseite.

Der Sub arbeitet als Bassreflex-System mit Passivmembran. Diese ist an der Gehäuse-Unterseite montiert.

Als Mitteltöner kommt in den A45 ebenfalls ein 18-Zentimeter-Chassis zum Einsatz, das in Sachen Antrieb auf seinen Arbeitsbereich optimiert wurde, aber über die gleiche Membran verfügt wie die reinen Tieftöner. Diesen Treiber setzt Canton auch in den Surrounds und im Center – bei diesem in doppelter Ausführung – als Tiefmitteltöner ein.

Auch beim Hochtöner – bei allen Boxentypen der gleiche – ließ sich der Hersteller einiges einfallen. Die Kalotte mit 25 Millimeter Durchmesser wurde aus dünner Aluminium-Folie geformt und mit einer Keramik-Schicht versehen, diesmal ohne Wolfram. Auch hier konnten die Entwickler die klangschädigenden Resonanzen aus dem Arbeitsbereich hinausbefördern und zudem wirkungsvoll bedämpfen. Die Canton-Entwickler verbesserten zudem die Fertigungsgenauigkeit der Hochtöner-einzelteile, so dass sie den Luftspalt im Magnetantrieb des Hochtöners besonders eng machen konnten. Dadurch erhöht sich wiederum die verfügbare Antriebskraft und damit der Wirkungsgrad des Treibers. Zudem steigert sich dieser – vor allem im Frequenzbereich unterhalb 10 kHz – durch den Waveguide, den die Entwickler in die Montage-platte des Hochtöners eingearbeitet haben. Dadurch reduzieren sich auch die Verzerrungen des Chassis bei gleichem Wiedergabepegel erheblich. Nicht zuletzt verbessert sich auch das Rundstrahlverhalten in diesem Frequenzbereich, was zu einer besseren Anpassung an das Abstrahlverhalten des Tief- oder Mitteltöners im Übernahmebereich führt.

Der Subwoofer A45 SUB beeindruckt durch seine beiden üppigen 30-Zentimeter-Chassis – übrigens in gleicher Membran- und Sicken-Technologie wie die kleineren Tieftöner. Von diesen ist nur eines auf der Front sichtbar und mit einem Antriebs-magnet versehen, das andere ist in der zum Boden gerichteten Gehäusefläche montiert und arbeitet ohne eigenen Antrieb als Passivmembran. Bei dieser Variante der Bassreflextechnik wird die bei großen Hüben häufig Störgeräusche produzierende Reflexöffnung durch eine Schwingeinheit mit großer Fläche ersetzt, die durch die vom angetriebenen Chassis erzeugten Luftdruckschwankungen im Inneren des Gehäuses angetrieben wird.

Tonqualität Surround

Stramme 500 Watt leistet der integrierte Verstärker des Subwoofers und entlockt diesem damit einen maximalen Schalldruck von üppigen 109 Dezibel. Wahrlich auch nicht verstecken muss sich die untere Grenzfrequenz von 23,6 Hertz.

Kaum Anlass zu Kritik bieten auch die Frequenzgänge, die allesamt lobenswert linear verlaufen, insbesondere im so wichtigen Mitteltonbereich. Das Rundstrahlverhalten des Centers fällt etwas unsymmetrisch aus und sorgt damit für leicht unterschiedlichen Klang links und rechts vom Platz auf der Lautsprecher-Achse. Canton lässt nämlich nur eines der beiden Chassis bis zum Hochtöner hochlaufen, das andere gibt nur die Bassfrequenzen wieder. Insgesamt bleiben aber die Unregelmäßigkeiten in beiden Richtungen überschaubar bzw. überhörbar.

Beim Hörtest überzeugte das Canton-Set schon bei den ersten Tönen mit seiner lockeren, luftigen und detaillierten Wiedergabe, die den Testern echtes Vergnügen bereitete. Und da sage noch einer, Arbeit macht keinen Spaß.

Beispielsweise mit „Terminator – die Erlösung“: Die Flugandroiden lassen die Magenwände vergnüglich vibrieren, der Abschleppwagen die Motorrad-Robots mit Schmackes in die Autowracks krachen. Und das selbst bei Pegeln weit jenseits der Vernunft und mit potenziellem Hörschaden – auch dann ist kaum etwas von Kompression oder gar Verzerrungen zu bemerken.

Wer auf Rock-Konzerte steht, wird mit Cantons A45-Set seine helle Freude haben. Zum Beispiel beim bereits 1991 eingespielten, aber erst 2016 auf Blu-ray veröffentlichten Gig von Toto beim Jazz-Festival in Montreux: Echtes Live-Feeling mit Live-Wiedergabepegel versetzt die Zuschauer virtuell mehrere Jahrzehnte zurück und lässt sie voll mitgehen. Insbesondere der kräftig abgemischte Bass kommt mit Druck und großer Präzision beim Zuschauer an. Der nur ein Jahr nach dem Konzert verstorbene Jeff Porcaro bearbeitet sein Schlagzeug mit Wucht und höchst filigran, Steve Lukather seine Gitarre kraftvoll und mit viel Gefühl.

Das gleiche Gefühl hoher Glaubwürdigkeit und angenehmer Detailfülle vermittelt das Canton-Set bei leiseren Tönen, beispielsweise mit Dave Matthews und Tim Reynolds bei ihrem Konzert in der Radio City Music Hall in New York: Faszinierend, wie präzise und locker die beiden bei „Crash Into Me“ über das Canton-Set miteinander harmonieren. Auch hier kommt echte Live-Atmosphäre auf.

Tonqualität Stereo

Bei der von den Standboxen aufgebotenen Membranfläche ist im Stereobetrieb der Einsatz eines Subwoofers eigentlich unnötig: John Illsley drückt seinen „Railway Track“ mächtig und voluminös, dabei aber stets präzise in den Raum. Stimme und Instrumente stehen wie fest-genagelt zwischen den Boxen.

Bei entsprechend aufgenommenem Material wie bei „Jazz at the Pawnshop“ spannen die Frontlautsprecher zudem einen sehr schönen dreidimensionalen Raum auf, das Klanggeschehen reicht weit nach hinten und teils sogar bis vor die Lautsprecher. Fast selbstverständlich ist ihre Neutralität in puncto Klangfarben, von Verfärbungen oder Verzerrungen keine Spur.

Der Testbericht Canton A45-Set (Gesamtwertung: 92, Preis/UVP: 6300 Euro) ist in audiovision Ausgabe 9-2019 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag Canton A45-Set (Test) erschien zuerst auf audiovision.

Mit einem Technologie-Transfer

Mit einem Technologie-Transfer

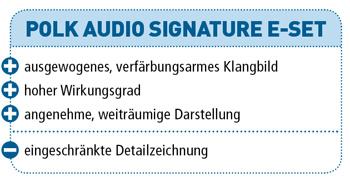

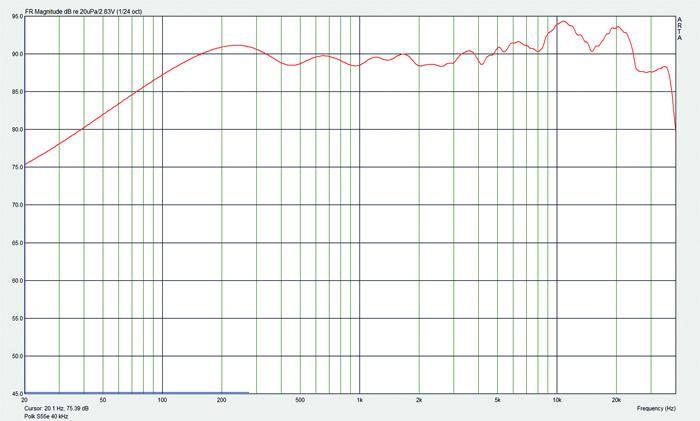

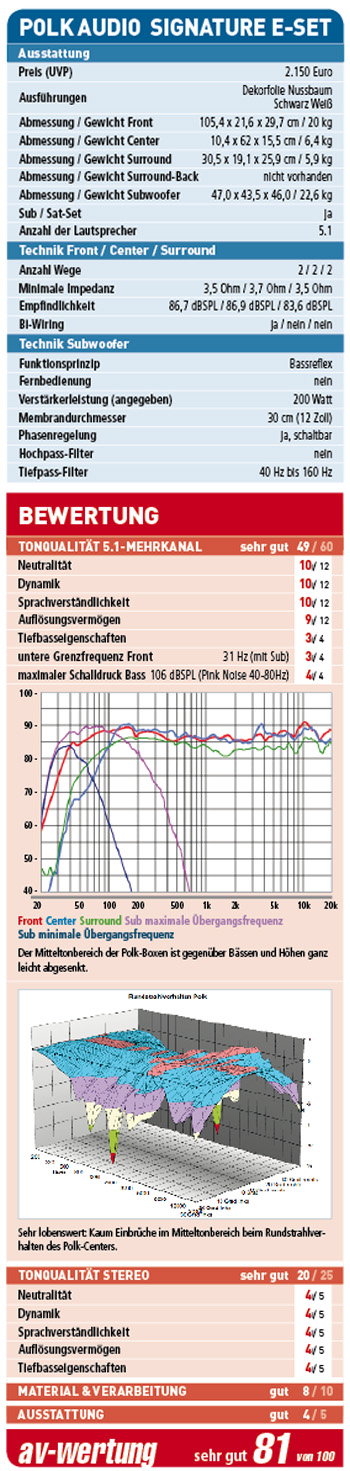

Mit einer für Europa angepassten Neuauflage der Signature-Serie drängt der US-Hersteller Polk

Mit einer für Europa angepassten Neuauflage der Signature-Serie drängt der US-Hersteller Polk

Nach dem 18.000 Euro teuren NX9-Flaggschiff und dem 6.000 Euro günstigen N5-Einsteiger nehmen wir uns diesmal den 4K-Projektor N7 von JVC vor. Liegt man mit diesem Zwischenmodell für 8.000 Euro in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis goldrichtig?

Nach dem 18.000 Euro teuren NX9-Flaggschiff und dem 6.000 Euro günstigen N5-Einsteiger nehmen wir uns diesmal den 4K-Projektor N7 von JVC vor. Liegt man mit diesem Zwischenmodell für 8.000 Euro in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis goldrichtig?

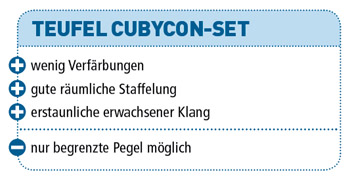

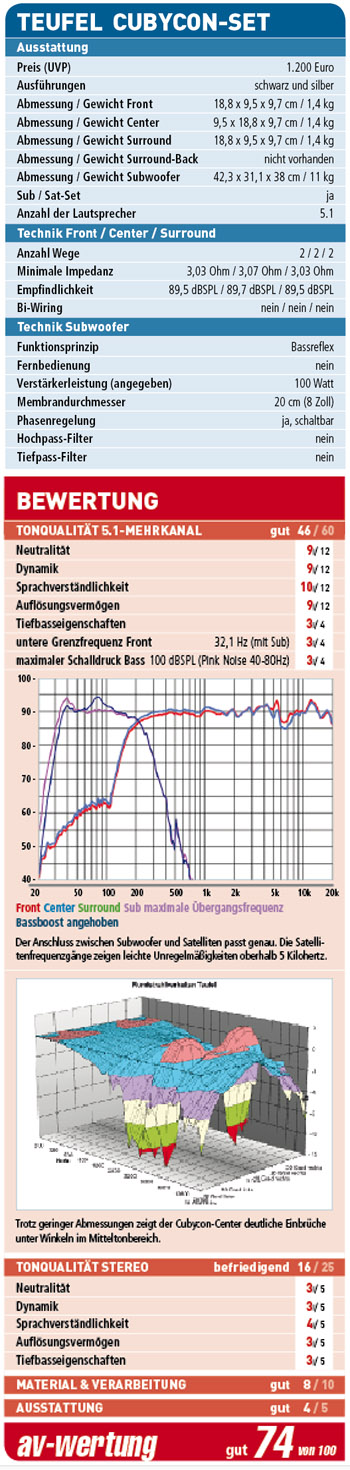

Mit der Cubycon-Baureihe bietet Teufel Lautsprecher mit extrem kompakten Abmessungen an. Ist damit trotzdem vollwertiger Heimkino-Sound möglich?

Mit der Cubycon-Baureihe bietet Teufel Lautsprecher mit extrem kompakten Abmessungen an. Ist damit trotzdem vollwertiger Heimkino-Sound möglich?

Der englische Boxenbauer Wharfedale war schon immer für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis seiner Lautsprecher bekannt. Die D300-Serie setzt diese nicht unbedingt britische Tradition fort.

Der englische Boxenbauer Wharfedale war schon immer für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis seiner Lautsprecher bekannt. Die D300-Serie setzt diese nicht unbedingt britische Tradition fort.

Sharp bringt einen 70-Zöller mit Harman-Kardon-Sound zum Kampfpreis auf den Markt. Zuschlagen oder das Budget lieber überdenken?

Sharp bringt einen 70-Zöller mit Harman-Kardon-Sound zum Kampfpreis auf den Markt. Zuschlagen oder das Budget lieber überdenken?

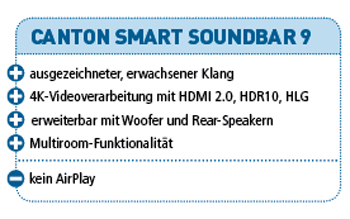

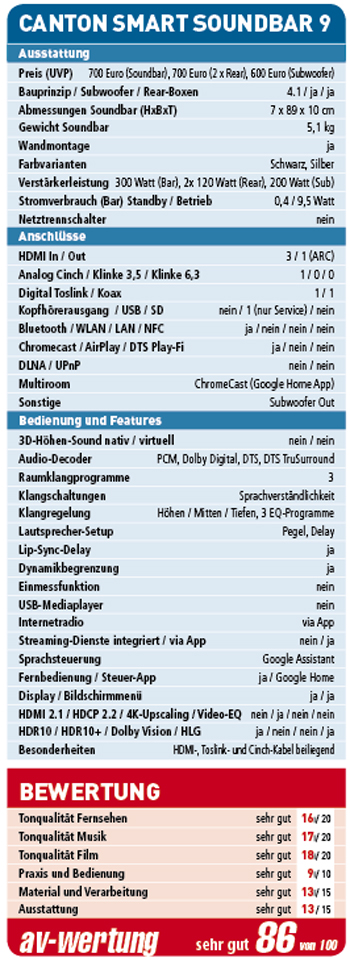

Canton ist kein Neuling in Sachen Soundbars, doch nun werden die Klangriegel des deutschen Boxenbauers „smart“: Surround-Vernetzung, Multiroom und Streaming sollen einfacher denn je sein.

Canton ist kein Neuling in Sachen Soundbars, doch nun werden die Klangriegel des deutschen Boxenbauers „smart“: Surround-Vernetzung, Multiroom und Streaming sollen einfacher denn je sein.

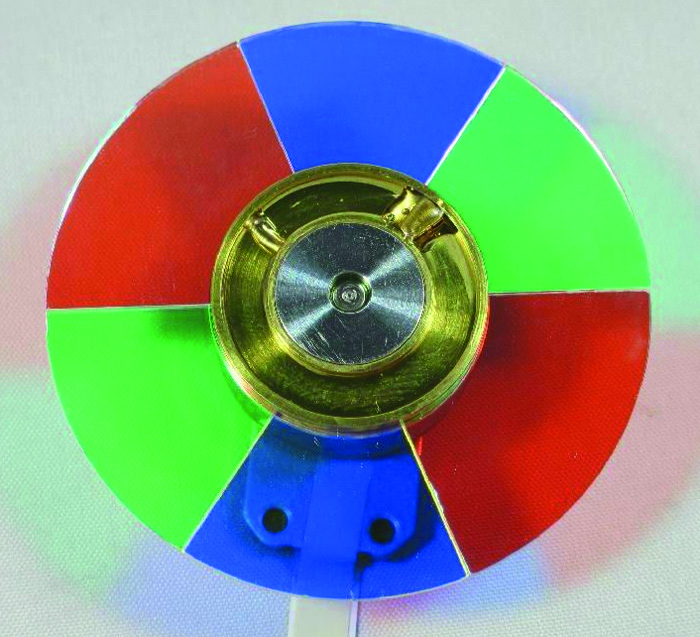

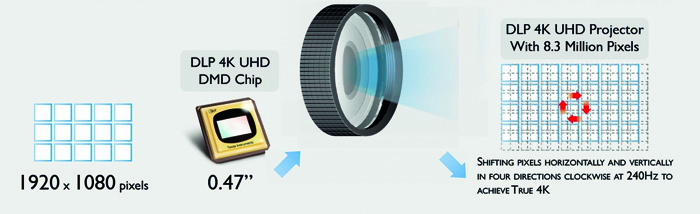

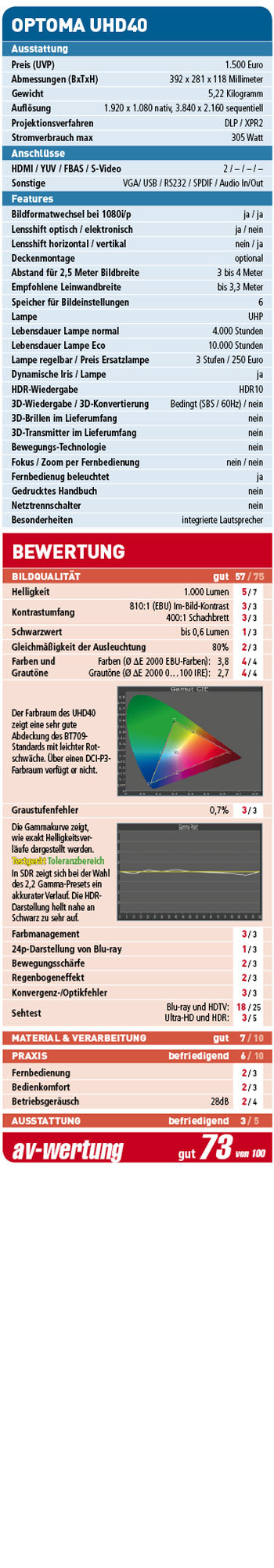

Preislich positioniert sich Optomas UHD40 zwischen den von uns bereits getesteten UHD300X und UHD51. Da stellt sich unweigerlich die Frage: Ist er auch in Sachen Bildqualität die Goldene Mitte?

Preislich positioniert sich Optomas UHD40 zwischen den von uns bereits getesteten UHD300X und UHD51. Da stellt sich unweigerlich die Frage: Ist er auch in Sachen Bildqualität die Goldene Mitte?

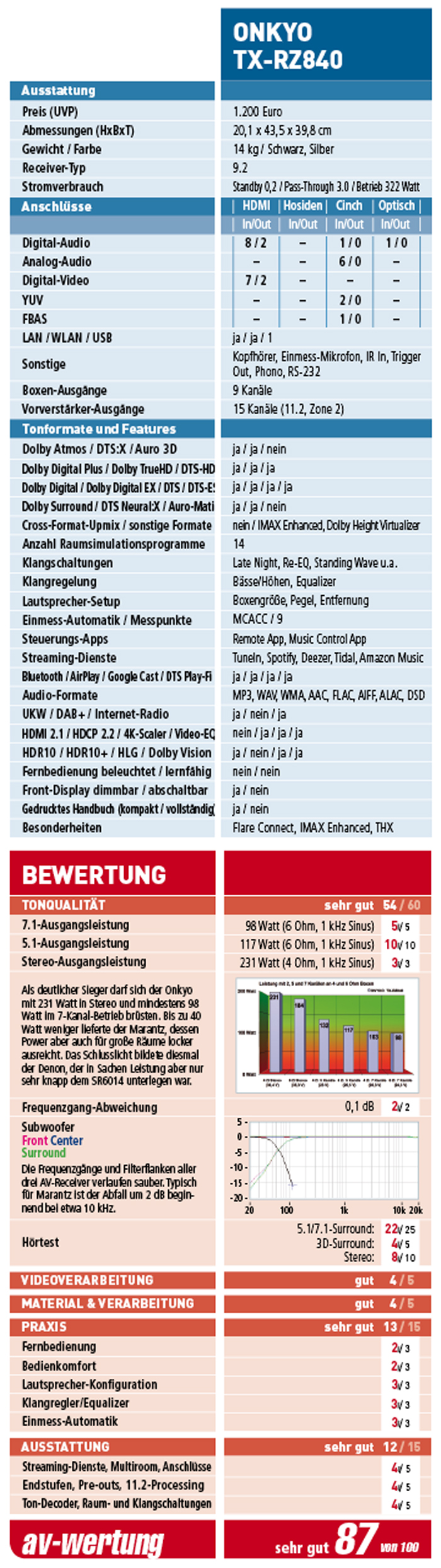

Der AVR-X2600H gehört noch zur Einstiegs-Klasse von Denon und ist mit 700 Euro nicht nur der günstigste Receiver dieses Testfelds: Er ist auch das einzige Modell, das mit 7 statt 9 Endstufen auskommen muss. Bei der Punkteverteilung gibt es daher einige Abzüge, zumal auch die meisten Vorverstärker-Ausgänge fehlen – bei 7.2-Kanälen ist demnach Schluss. Dafür kostet der X2600H mit 700 Euro deutlich weniger als der Rest vom Fest – und nicht jeder benötigt eine große Schaltzentrale für 9.2-Boxensets.

Der AVR-X2600H gehört noch zur Einstiegs-Klasse von Denon und ist mit 700 Euro nicht nur der günstigste Receiver dieses Testfelds: Er ist auch das einzige Modell, das mit 7 statt 9 Endstufen auskommen muss. Bei der Punkteverteilung gibt es daher einige Abzüge, zumal auch die meisten Vorverstärker-Ausgänge fehlen – bei 7.2-Kanälen ist demnach Schluss. Dafür kostet der X2600H mit 700 Euro deutlich weniger als der Rest vom Fest – und nicht jeder benötigt eine große Schaltzentrale für 9.2-Boxensets.

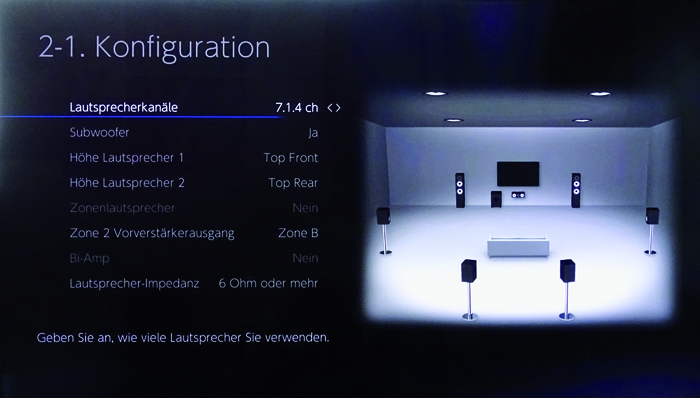

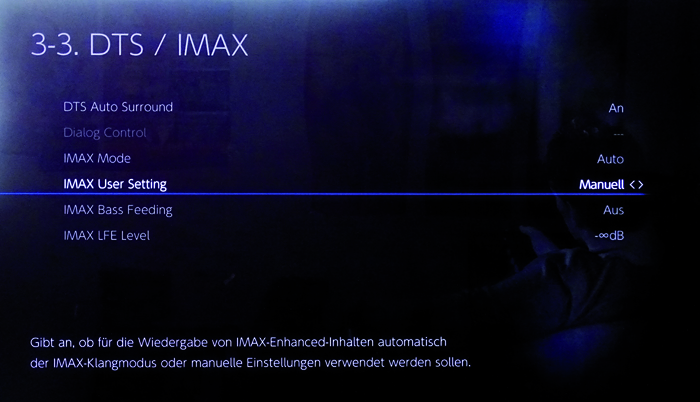

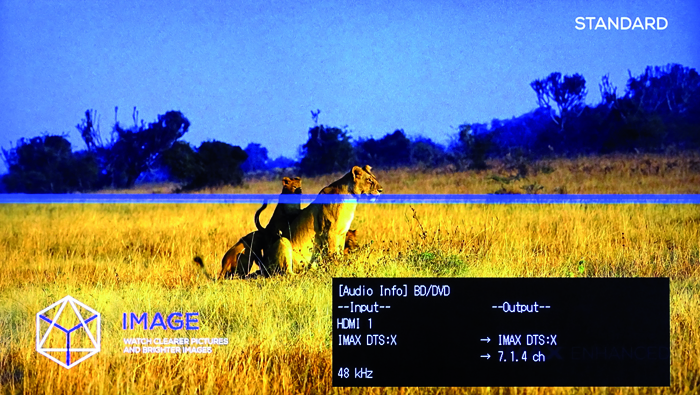

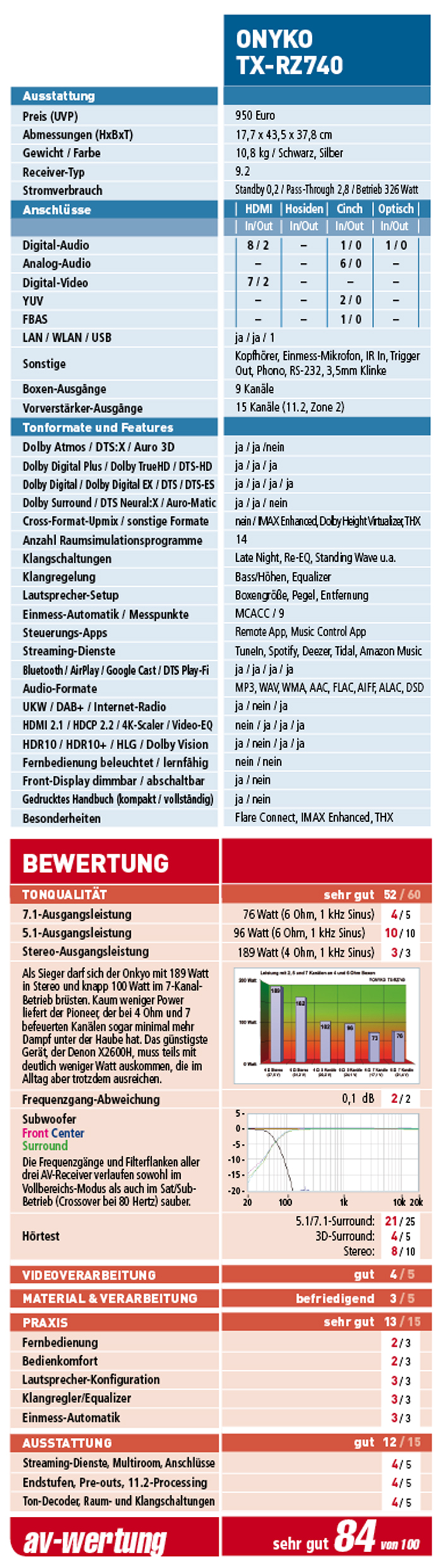

Mit 950 Euro ist der TX-RZ740 von Onkyo 250 Euro günstiger als der TX-RZ840, den wir auf Seite 36 testen. Unterschiede ergeben sich vor allem bei Gehäuse und Leistung, nicht aber bei der Ausstattung. Denn bei den Kern-Features gleichen sich die Probanden: So klotzt auch der „kleine“ Onkyo mit 9 Endstufen, 11.2-Processing, Multiroom-Funktion, THX-Select, IMAX-Enhanced sowie Dolby Atmos und DTS:X plus Dolbys neuem „Height Virtualizer“.

Mit 950 Euro ist der TX-RZ740 von Onkyo 250 Euro günstiger als der TX-RZ840, den wir auf Seite 36 testen. Unterschiede ergeben sich vor allem bei Gehäuse und Leistung, nicht aber bei der Ausstattung. Denn bei den Kern-Features gleichen sich die Probanden: So klotzt auch der „kleine“ Onkyo mit 9 Endstufen, 11.2-Processing, Multiroom-Funktion, THX-Select, IMAX-Enhanced sowie Dolby Atmos und DTS:X plus Dolbys neuem „Height Virtualizer“.

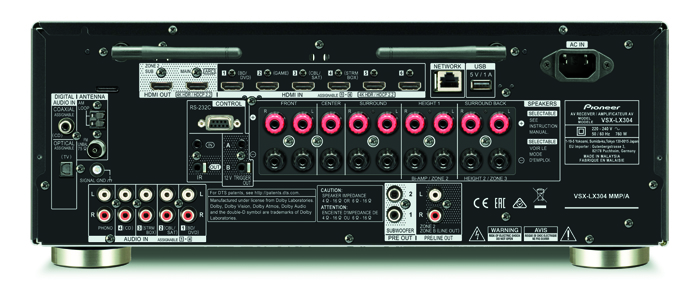

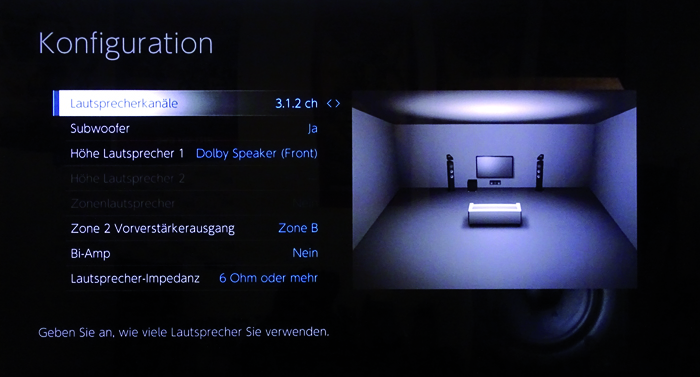

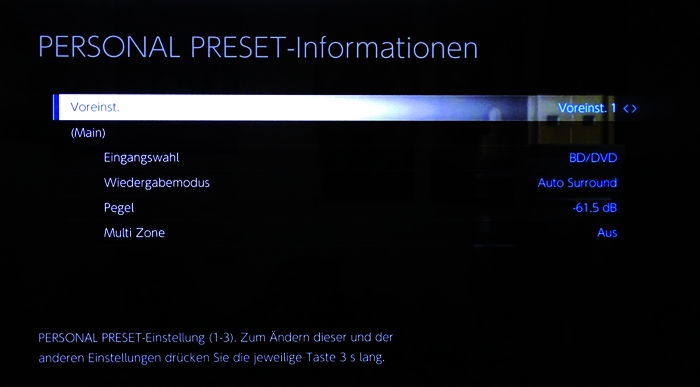

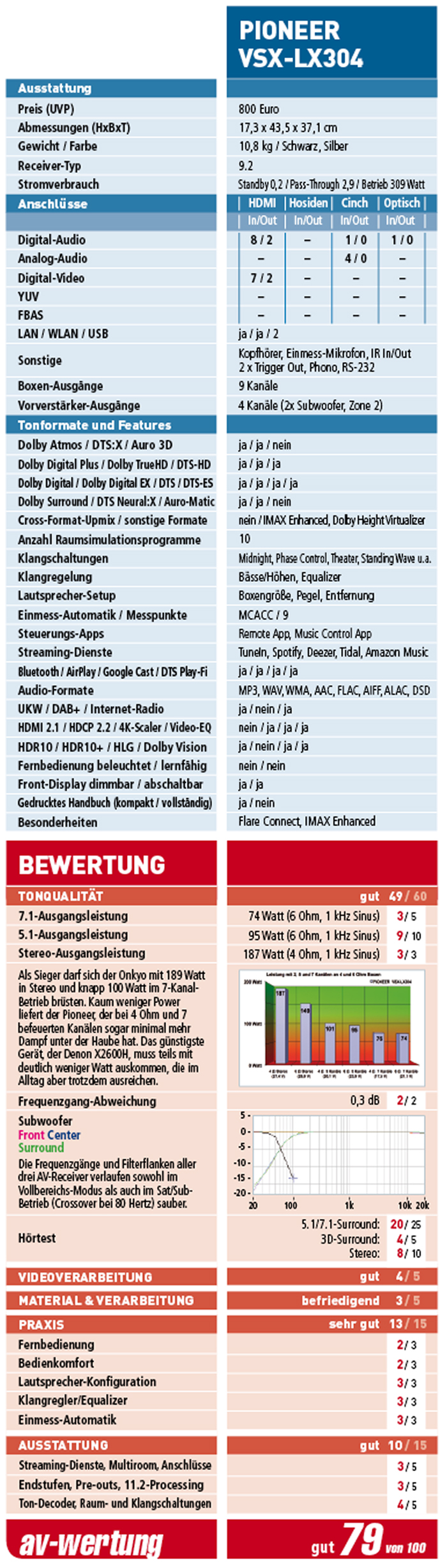

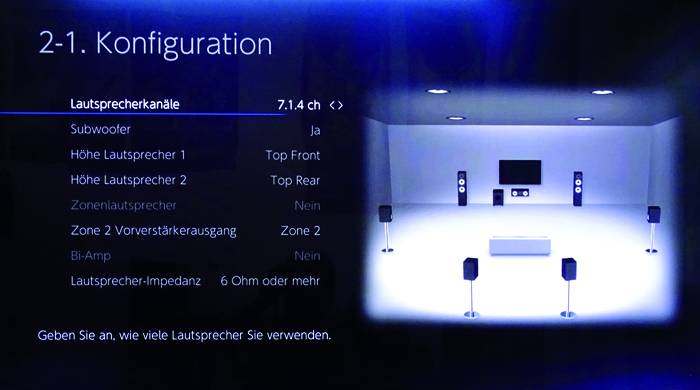

Nach unserem Test des VSX-LX504 in Ausgabe 7-2019 folgt nun das nächstkleinere Modell, der VSX-LX304, denn einen 404er gibt es nicht. Der Receiver der unteren Mittelklasse bietet viele Features oft deutlich teurerer Geräte, darunter 9 Endstufen – was uns bei einem Preis von 800 Euro einen Preistipp wert ist. Bei 9 Kanälen ist allerdings Schluss, denn eine 11.2-Kanal-Verarbeitung fehlt. 9 Kanäle reichen aber, um die Mindestanforderung für IMAX Enhanced zu erfüllen, das beim 304er erst kürzlich aktiviert wurde. Per Software-Update kam auch Dolbys neuer „Height Virtualizer“, der fehlende Höhen- und/oder Rear-Boxen virtuell ersetzen möchte und damit dieselbe Funktion erfüllt wie DTS Virtual:X, das der 304er allerdings nicht an Bord hat. Wie die neuen Onkyo-Receiver wurde auch der LX304 mit dem Klangprogamm „Vocal Enhancer“ ausgestattet, dieser heißt hier allerdings „Dialog Enhancement“. Die Funktion soll die Sprachwiedergabe verbessern, was jedoch auf Kosten der Kanaltrennung geht.

Nach unserem Test des VSX-LX504 in Ausgabe 7-2019 folgt nun das nächstkleinere Modell, der VSX-LX304, denn einen 404er gibt es nicht. Der Receiver der unteren Mittelklasse bietet viele Features oft deutlich teurerer Geräte, darunter 9 Endstufen – was uns bei einem Preis von 800 Euro einen Preistipp wert ist. Bei 9 Kanälen ist allerdings Schluss, denn eine 11.2-Kanal-Verarbeitung fehlt. 9 Kanäle reichen aber, um die Mindestanforderung für IMAX Enhanced zu erfüllen, das beim 304er erst kürzlich aktiviert wurde. Per Software-Update kam auch Dolbys neuer „Height Virtualizer“, der fehlende Höhen- und/oder Rear-Boxen virtuell ersetzen möchte und damit dieselbe Funktion erfüllt wie DTS Virtual:X, das der 304er allerdings nicht an Bord hat. Wie die neuen Onkyo-Receiver wurde auch der LX304 mit dem Klangprogamm „Vocal Enhancer“ ausgestattet, dieser heißt hier allerdings „Dialog Enhancement“. Die Funktion soll die Sprachwiedergabe verbessern, was jedoch auf Kosten der Kanaltrennung geht.

Marantz hat ihn schon, Dolbys lange angekündigten „Height Virtualizer“ – auch, wenn wir uns da anfangs gar nicht so sicher waren. Der kam dann aber doch per Firmware-Update in den SR6014 und natürlich ließen wir uns es nicht nehmen, auszuprobieren, wie das mit dem virtuellen Sound aus dem Nichts so klappt. Das Ergebnis und einiges mehr rund um den virtuellen 3D-Sound haben wir im Kasten rechts zusammengefasst.

Marantz hat ihn schon, Dolbys lange angekündigten „Height Virtualizer“ – auch, wenn wir uns da anfangs gar nicht so sicher waren. Der kam dann aber doch per Firmware-Update in den SR6014 und natürlich ließen wir uns es nicht nehmen, auszuprobieren, wie das mit dem virtuellen Sound aus dem Nichts so klappt. Das Ergebnis und einiges mehr rund um den virtuellen 3D-Sound haben wir im Kasten rechts zusammengefasst.

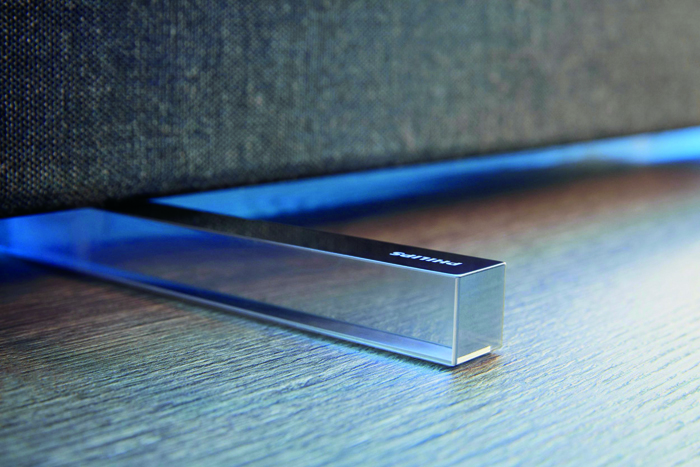

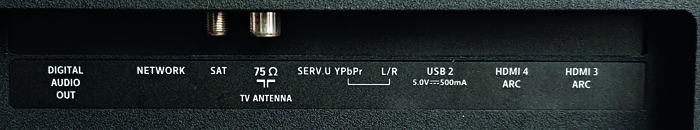

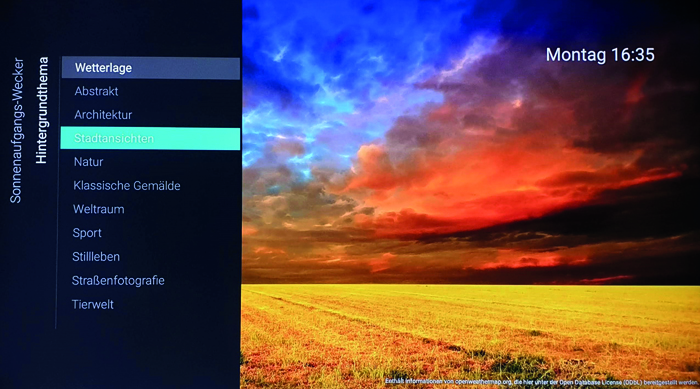

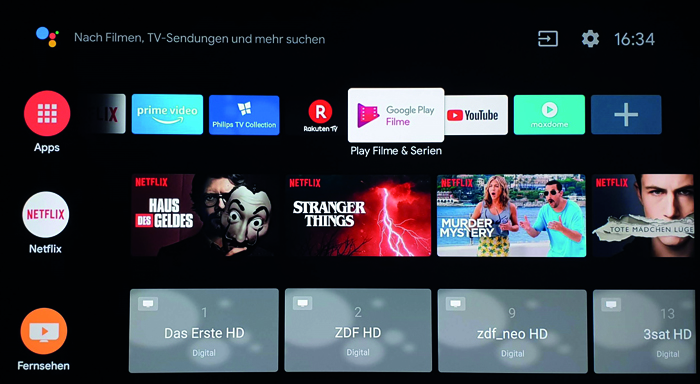

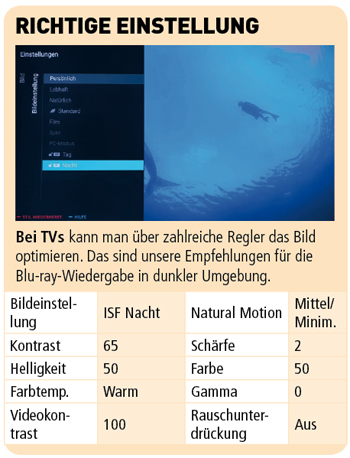

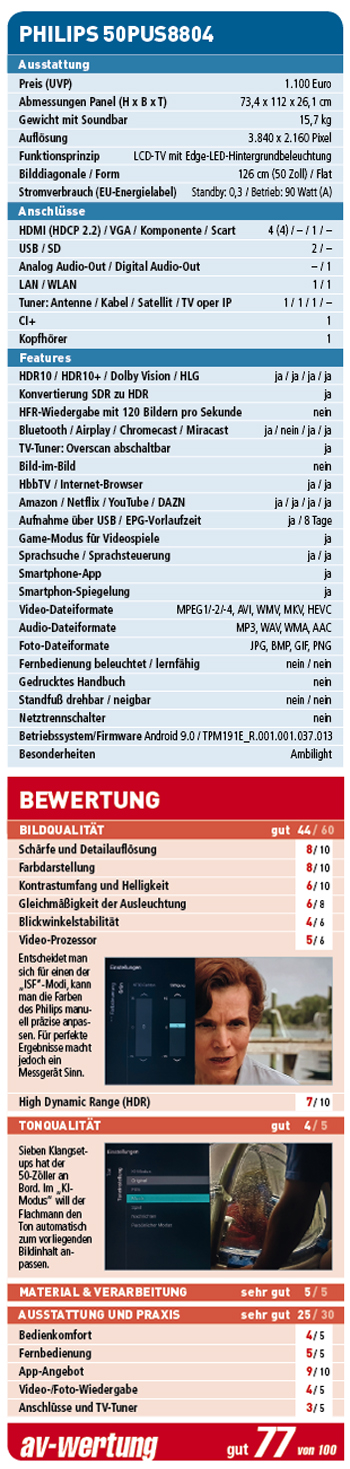

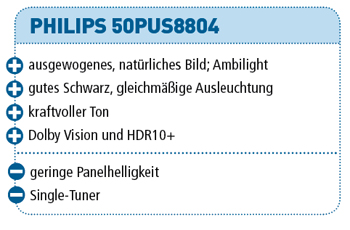

Der 50PUS8804 ist Philips‘ erster LCD-Fernseher, der mit einem Soundsystem von Bowers & Wilkins aufspielt. Android 9.0 feiert im Flachmann ebenfalls Premiere.

Der 50PUS8804 ist Philips‘ erster LCD-Fernseher, der mit einem Soundsystem von Bowers & Wilkins aufspielt. Android 9.0 feiert im Flachmann ebenfalls Premiere.