![]() In Fernost sind sie schon der Renner, jetzt kommen sie auch zu uns: Ultrakurzdistanz-Beamer, die aus wenigen Zentimetern Entfernung ein XXL-Bild an die Wand werfen.

In Fernost sind sie schon der Renner, jetzt kommen sie auch zu uns: Ultrakurzdistanz-Beamer, die aus wenigen Zentimetern Entfernung ein XXL-Bild an die Wand werfen.

Eine neue Beamer-Ära kommt auf uns zu. Diesmal aber nicht in Form des klassischen Projektors unter der Decke, sondern als alltagstaugliches Ultrakurz-Gerät, dem ein Platz auf einem Lowboard genügt, um Bildbreiten von bis zu 2,5 Metern aus wenigen Zentimetern Wandabstand zu erzeugen. Diese neue

![]()

Die beiliegende Fernbedienung ist ein Schmuckstück: Aus Vollmetall und in edler dunkelgrüner Eloxierung ist sie ein echter Handschmeichler mit dezent eleganter Beleuchtung.

Gerätegattung soll den Absatz von Projektoren ankurbeln, der unter den immer größer werdenden Fernsehern leidet. Die Rechnung scheint aufzugehen: In Asien boomen die Kurzdistanzprojektoren, die aufgrund ihrer langlebigen Lichtquelle auch „Laser-TV“ genannt werden.

Diese Entwicklung motiviert die Hersteller, auch in Europa ihre Laser-TVs auf den Markt zu bringen. Den Anfang machte LG mit seinem „Vivo“, den wir in Ausgabe 11-2019 mit einem überraschend positiven Ergebnis testeten. Sein Preis von rund 6.000 Euro macht ihn für viele aber unerschwinglich. Das ändert sich mit dem neuen Optoma UHZ65UST, der pünktlich zum Weihnachtsgeschäft unsere Gefilde erreicht. Durch eine etwas konservativere Technologie trägt er ein Preisschild von 3.200 Euro und ist damit nicht viel teurer als ein hochwertiger 65-Zoll-Fernseher.

Auch wenn Ultrakurzdistanz-Projektoren außerordentlich lichtstark sind, ist ihre Installation nicht ganz so simpel, wie die Hersteller uns in den Hochglanz-Werbeprospekten glauben machen wollen.

![]()

Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Ein kleines Stück Vorhang kann für den notwendigen Schatten auf der Projektionswand sorgen

Wie bei allen Projektionen erfolgt die Bilderzeugung reflektiv über einen Screen, der anfälliger für Fremdlichteinwirkungen ist als ein selbstleuchtender Fernseher. Daher sollte man einen Laser-TV nicht neben ein Fenster stellen. Der ideale Standort ist etwas schattig im Inneren mit weitgehend indirektem Lichteinfall. Durch herkömmliche weiße Gardinen kann man zudem die Lichtmenge im Raum reduzieren, ohne dass es vom Auge bemerkt wird. Beherzigt man diese Grundregeln und entscheidet sich zusätzlich für einen speziellen Ultrakurzdistanz-Screen, so kann der Laser-TV zu jeder Tageszeit genutzt werden.

![]()

Auch transparente Gardinen reduzieren den Lichteinfall im Wohnzimmer um bis zu 50 Prozent.

Ausstattung und Installation

Die Laser-TVs getauften Beamer verfügen über kein äußeres Objektiv wie ihre Frontprojektions-Brüder, stattdessen sind alle optischen Komponenten im Chassis integriert bis hin zum abschließenden Parabolspiegel, den man als einzigen von außen durch seinen Sehschlitz entdecken kann. Entsprechend gibt sich das Gerät gar nicht als Beamer zu erkennen, was einer unauffällig-eleganten Wohnraumintegration dienlich ist. So wirkt der neue UHZ65UST auf den ersten Blick eher wie eine Soundbar, was er im weiten Sinne auch ist: Denn hinter seiner vorderen Stoffblende befindet sich ein komplettes Stereo-Soundsystem, das ihn von externen Lautsprechern unabhängig macht.

![]()

Der Appstore bietet alle relevanten Netwerk- und Streaming Apps zum kostenlosen Download.

In Sachen Farbe geht Optoma klassische Wege: Der Laser-TV ist ausschließlich in schwarzem Gewand erhältlich, was für die Gattung von Fernsehern oder Audioanlagen nach wie vor üblich ist und je nach Positionierung im Wohnzimmer einen eleganten Kontrast verleiht. Schwarz hat zudem den Vorteil, dass das Gerät, das sich bei Gebrauch stets im Sichtfeld des Betrachters befindet, nicht stört. Dennoch würden wir uns als Alternative eine weiße Variante für moderne und helle Wohnzimmer wünschen.

![]()

Die Anschlüsse liegen auf der Rückseite, sodass Kabel elegant hinter Projektor und Wand versteckt werden können. Neben zwei HDMI-Buchsen finden sich dort Anschlüsse für digitalen wie analogen Ton, eine LAN-Buchse und zwei USB-Ports.

Platziert wird ein solcher Kurzdistanzbeamer in den meisten Fällen auf einem Lowboard, wobei direkt darüber genügend freie Fläche für die Projektion gelassen werden muss. Nach kurzer Ausrichtung und Schärfejustage ist der Laser-TV einsatzbereit und das Großbildvergnügen kann beginnen. So zumindest die Theorie, doch in der Praxis sollte man eine gewissenhafte Raumplanung vornehmen, um einer Enttäuschung vorzubeugen. Für eine Bildbreite von 2,2 Metern benötigt der Optoma UHZ65UST einen Abstand von 25,7 Zentimetern. Das ist nicht viel, aber mehr, als der LG Vivo für dieselbe Größe benötigt. Über einen Zoom verfügen Ultrakurzdistanz-Beamer nicht, ihre Bildgröße wird nur über den Abstand definiert.

Ultrakurzdistanzprojektoren wie der Optoma UHZ65UST werden von den Herstellern damit beworben, dass sie gleichsam auf jedem Low- oder Sideboard platziert werden können. Doch stimmt das wirklich? Für eine Bilddiagonale von 100 Zoll benötigt das Gerät einen Abstand von 25,7 Zentimetern. Das ist nicht viel. Doch zu diesem Abstand muss die Gerätetiefe von 38 Zentimetern addiert werden, so dass sich eine Gesamttiefe von 63 Zentimetern ergibt. Damit der Optoma also Platz nehmen kann, bedarf es eines recht tiefen Lowboards, denn die meisten Modelle aus den Möbelmärkten verfügen lediglich über eine Tiefe von 40 bis 50 Zentimetern.

![]()

Zu den Projektionsabständen muss man die Gerätebreite addieren.

![]()

Gängige Lowboards sind meist schmaler als 65 Zentimeter.

Die Geräterückseite enthält alle Anschlüsse, die sich auf die modernsten Schnittstellen beschränken: 2x HDMI für externe Bildquellen, 2x USB für Speichermedien und eine Netzwerkbuchse für die Nutzung des internen Media-Players und der Apps. Zudem kann der UHZ65UST den Ton der gezeigten Inhalte auf Wunsch über einen analogen oder optischen Ausgang an externe Verstärker ausgeben. Zusätzlich zu den verkabelten Schnittstellen kann der Laser-TV auch per Funk mit der Außenwelt Kontakt aufnehmen: Einmal per WLAN im heimischen Netzwerk integriert, versorgt er sich auf Wunsch selbst mit Inhalten über Streaming-Apps oder Sonstiges.

![]()

Der „Home“-Screen zeigt eine modern wirkende und übersichtliche Wahl der Eingänge und Rubriken per Icons.

Optoma hat hierfür einen eigenen Appstore auf Androidbasis ins Leben gerufen, der alle relevanten Programme und Tools zur Verfügung stellt. In unserem Praxistest funktionierte das System überraschend schnell und stabil, sodass man hier von einer echten Smart-TV-Oberfläche sprechen kann. Allerdings arbeiteten alle Apps bei unserem Testexemplar ausschließlich auf Full-HD-Basis und machten so keinen Nutzen von den 4K/HDR-Fähigkeiten des Geräts. Wer auf die maximale Bildqualität Wert legt, muss also weiterhin auf externe Helfer wie den Amazon FireTV Stick oder Google Chromecast ausweichen. Auch für den TV-Empfang über Satellit oder Kabel muss auf externe Empfänger zurückgegriffen werden, denn über einen internen Tuner verfügt der UHZ65UST nicht. Dank eingebautem Media Player kann man Filme oder Fotos direkt auf dem Optoma-Projektor schauen, ganz ohne Laptop oder PC.

![]()

Wie beim Tablet: Alle auf dem Projektor installierten Apps können in einer eigenen Rubrik aufgerufen werden.

Die Technik

Erzeugt wird das Bild im Inneren des Geräts durch moderne Projektionstechnologie: Eine blaue Laserlichtquelle strahlt auf ein Phosphorfarbrad, das die fehlenden Grundfarben Rot und Grün emittiert. Anschließend moduliert ein klassischer DLP-Chip das eigentliche Bild in 4K-Auflösung. Diese wird allerdings nicht nativ erreicht, sondern durch ein so genanntes „Pixel Shifting“. Klingt wie eine Mogelpackung, ist im Alltag aber recht nah an vergleichbaren Nativ-Modellen und klar besser als Full-HD-Modelle. Da stört der leichte Schärfeabfall zu den Ecken schon mehr, der aber im normalen Filmbetrieb kaum auffällt. Die Kombination aus Laser-Licht und DLP-Chip machen den Optoma UHZ65UST zu einem langlebigen und wartungsfreien TV-Ersatz mit einer – laut Hersteller – Lebensdauer von über 20.000 Stunden. Damit steht er in Sachen Alltagstauglichkeit normalen Fernsehern in nichts nach. Doch wie alltagstauglich ist sein Bild?

![]()

Der Dateimanager erlaubt das Abspielen von AV-Dateien von USB-Speichermedien und dem Netzwerk.

Licht und Farbe

Da ein Ultrakurzdistanz-Projektor alias Laser-TV unter anderen Bedingungen zum Einsatz kommt als ein herkömmlicher Heimkino-Beamer, sind die Anforderungen an seine Bildeigenschaften ebenfalls andere: Der Schwerpunkt liegt auf der Lichtleistung, da ein TV sich gegen Tageslicht und Lampen im wahrsten Sinne des Wortes durchsetzen muss. Je mehr Licht ein TV erzeugen kann, desto weniger Probleme hat er damit. Optoma verspricht eine Lichtleistung von 3.500 Lumen, die wir mit einer Messung von 3.400 Lumen bestätigen können, allerdings nur mit einem starken Grünstich. Bei adäquater Farbwiedergabe verbleiben rund 2.800 Lumen, was immer noch reicht, um sich bei Bildbreiten bis 3 Meter gegen Fremdlicht zu behaupten. Erfreulich ist, dass der UHZ65UST trotz dieser beachtlichen Lichtleistung relativ leise arbeitet und seine Belüftung nicht stört.

Viel Helligkeit hilft tagsüber, doch beim Filmabend kommt es auch auf Kontrast und Schwarzwert an.

Die hohe Lichtleistung von 3.000 Lumen verlässt den Optoma UHZ65UST gebündelt über ein kleines Lichtfenster. Wie bei herkömmlichen Projektoren heißt es da: Auf keinen Fall direkt in den Lichtstrahl gucken, denn dies könnte zu Augenschäden führen. Nun ist es aufgrund der Bauweise mit den geringen Abständen fast unmöglich, direkt in den Strahl zu gucken, aber in die Nähe eines Familien-Fernsehers kommen nicht selten auch Kinder und Haustiere. Um hier für Sicherheit zu sorgen, verfügt der LaserTV über Abstandssensoren und dimmt das Bild automatisch, wenn sich ihm jemand zu sehr nähert. Auf normales Vorbeilaufen reagiert der Sensor nicht.

![]()

In den Lichtaustritt des UHZ65UST sollte man während des Betriebes nicht direkt blicken.

Naturgemäß erreichen Projektionssysteme keinen so hohen Dynamikumfang wie Fernseher mit ihren lokalen Hintergrundbeleuchtungen oder selbstleuchtenden Pixeln. Der UHZ65UST macht hier keine Ausnahme: Mit einem nativen Kontrast von 1.500:1 erzeugt er auf Panelbasis einen eher grauen Schwarzwert, der dunkle Filme mit einem unschönen Schleier überzieht. Zum Glück hilft Optoma diesem Nativ-Kontrast mit einem dynamischen Laserdimming auf die Sprünge: Aktiviert man die „Dynamic Black“-Funktion, wird die Helligkeit der Laserdioden an den gerade gezeigten Bildinhalt angepasst: Bei dunklen Filmszenen wird „gedimmt“ und so der Schwarzwert verbessert. Drei Modi in verschiedenen Stärken stehen zur Auswahl, zum besten Ergebnis ohne störendes „Pumpen“ oder Flackern sorgt der Modus „1“, der den Dynamikumfang auf rund 7.000:1 steigert. Damit ist der Optoma UH65UST zu einer plastischen Bilddarstellung in der Lage, sein Schwarzwert liegt aber weiterhin nicht auf Referenzniveau. Vorbildlich ist sein In-Bild-Kontrast von 280:1, der in Mischszenen dunkle Objekte sehr gut von hellen trennt.

In Sachen Farben muss ein moderner 4K-Fernseher bzw. Projektor zwei Dinge erfüllen: Für HDTV und UHD-Sendungen in SDR (z.B. Fußball auf Sky) wird der BT709-Farbraum als Standard vorausgesetzt. Er wird voll abgedeckt und kann mit Hilfe des Farbmanagements optimiert werden. Das Gleiche gilt für die Farbtemperatur: Die beste Ausgangsbasis lieferte bei unserem Testgerät das Preset „warm“. Im Ergebnis sind die Farben ausgewogen, authentisch neutral und auf demselben Niveau wie bei gehobenen Fernsehern oder Projektoren.

Die HDR-Wiedergabe

Zusätzlich muss ein modernes 4K-Gerät wie der Optoma auch zu UHD-Premium-Inhalten mit HDR-/DCI-Kinofarbraum kompatibel sein, wie man sie auf der UHD-Blu-ray-Disc findet. Optoma verspricht eine 87-prozentige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums, was unsere Messung bestätigt. Erfreulich ist, dass der erweiterte Farbraum ohne zusätzliche Farbfilter erreicht und somit ein Lichtverlust vermieden wird. Alles in allem ist die Farbraumabdeckung als vorbildlich einzustufen und sorgt in Kombination mit der hohen Lichtleistung für eine kräftige Farbwiedergabe. Vor allem Rot- und Goldtöne beeindrucken.

Ebenfalls nicht einfach für einen Projektor ist die Umsetzung der HDR-Norm, denn ohne lokales Dimming ist es schwer für ihn, einen hohen Dynamikumfang im Bild zu gewährleisten. Hier muss man dem UHZ65UST durch eine geschickte Konfiguration etwas auf die Sprünge helfen. Ist einmal das richtige Setup gefunden, zeigt sich ein sehr plastisches Bild auf der Leinwand, das vor allem im In-Bild-Kontrast und in der Schattenzeichnung herkömmlichem SDR überlegen ist, die HDR-Tiefe eines guten UHD-Fernsehers wird mangels Leuchtkraft aber nicht erreicht.

Schärfe und Videoverarbeitung

Hauptargument für den UHZ65UST ist die Bildgröße von bis zu 130 Zoll, die um ein Vielfaches größer ist als bei jedem Fernseher. Entsprechend wichtig ist der Aspekt der Schärfe und Detailauflösung, denn der Zuschauer sitzt im Verhältnis zur Größe viel näher am Geschehen als bei einem Fernseher.

![]()

Auch ohne speziellen Farbfilter gelingt dem Optoma Laser-TV eine gute Abdeckung des Kinofarbraums.

Wie bereits erwähnt kommt aus Kostengründen im Inneren des Optoma ein Full-HD-Chip zum Einsatz, dessen Auflösung durch das sogenannte „XPR Shifting“ vervierfacht wird. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Dem UHZ65UST gelingt eine sehr gute Reproduktion feiner 4K-Details und er wirkt auch aus näheren Betrachtungsabständen schön scharf. Das Niveau des LG Vivo mit seiner Nativ-Auflösung von 2.715 x 1.527 Pixel wird zwar nicht erreicht, was dem Erlebnis aber keinen Abbruch tut. Erfreulich gut wird die Auflösung durch eine 4K-taugliche 120-Hz-Zwischenbildberechnung ergänzt, die dafür sorgt, dass auch in schnelleren Bewegungen die gute Schärfe erhalten bleibt. Dieses Feature dürfte vor allem Sportfans freuen. Insgesamt wird eine gute 4K-Darstellung gewährleistet, bei der der Zuschauer keine Schärfe vermisst.

Der gute Ton

Optoma bewirbt beim UHZ65UST ein besonders leistungsfähiges Soundsystem der Marke „Nu-Force“, die Optoma vor einigen Jahren übernommen hat. Es besteht aus getrennten Einzelchassis und überraschte uns positiv: Dem UHZ65UST gelingt nicht nur ein voluminöses Klangbild, das den meisten Fernsehern überlegen ist, sondern bietet auch differenzierte Höhen und eine klare Sprachverständlichkeit. Hier vermisst man nichts, wer es eine Nummer größer haben will, kann aber auf externe Soundsysteme ausweichen.

![]()

Das Nuforce Soundsystem sorgt dank leistungsfähiger Einzelchassis für ein gutes Klangvolumen.

In Sachen Bildqualität steht und fällt das Ergebnis mit der intelligenten Rauminstallation. Berücksichtigt man die Grundcharakteristika einer Projektion, so bietet sich auch im Alltag stets ein ansprechend helles und kontrastreiches Bild, das nichts vermissen lässt. Die größten Defizite gegenüber TV-Technologien sind beim Schwarzwert zu verzeichnen, dafür ist der Laser-TV im Blickwinkel und vor allem der Entspiegelung überlegen. Egal, was für einen Screen man einsetzt, die matte Oberfläche ist frei von Reflexionen. Dies, zusammen mit der überdimensionalen Bildgröße, die mit herkömmlicher Fernsehtechnologie nach wie vor nicht realisierbar bzw. bezahlbar (siehe auch „Fernseher für Millionäre“ in Ausgabe 11-2019) ist, erzeugt ein vollkommen neues TV-Erlebnis, das viele so bisher nicht kennen.

![]()

![]()

Der Testbericht Optoma UHZ 65UST (Gesamtwertung: 89, Preis/UVP: 3300 Euro) ist in audiovision Ausgabe 1-2020 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag Optoma UHZ 65UST (Test) erschien zuerst auf audiovision.

Mit dem 2.300 Euro teuren KD-75XG8505 will Sony

Mit dem 2.300 Euro teuren KD-75XG8505 will Sony  ein Zeichen setzen: Für eine Bilddiagonale von 189 Zentimetern im Wohnzimmer muss es kein Projektor mehr sein. Der LCD-Fernseher mit Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung lässt sich hängen (VESA-Lochabstand 40 x 30 cm) oder stellen: Die beiden Füße werden einfach unten eingesteckt, die Montage geht blitzschnell. Das Sideboard muss jedoch mindestens 123 Zentimeter breit sein, um den Riesen zu schultern. Ein stabiler Metallrahmen ziert das 1,6 Zentimeter tiefe Display, mit Anschlüssen misst die Paneleinheit 5,4 Zentimeter.

ein Zeichen setzen: Für eine Bilddiagonale von 189 Zentimetern im Wohnzimmer muss es kein Projektor mehr sein. Der LCD-Fernseher mit Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung lässt sich hängen (VESA-Lochabstand 40 x 30 cm) oder stellen: Die beiden Füße werden einfach unten eingesteckt, die Montage geht blitzschnell. Das Sideboard muss jedoch mindestens 123 Zentimeter breit sein, um den Riesen zu schultern. Ein stabiler Metallrahmen ziert das 1,6 Zentimeter tiefe Display, mit Anschlüssen misst die Paneleinheit 5,4 Zentimeter.

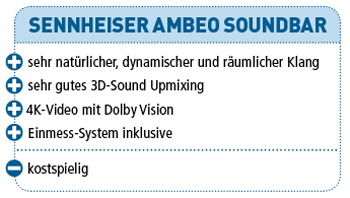

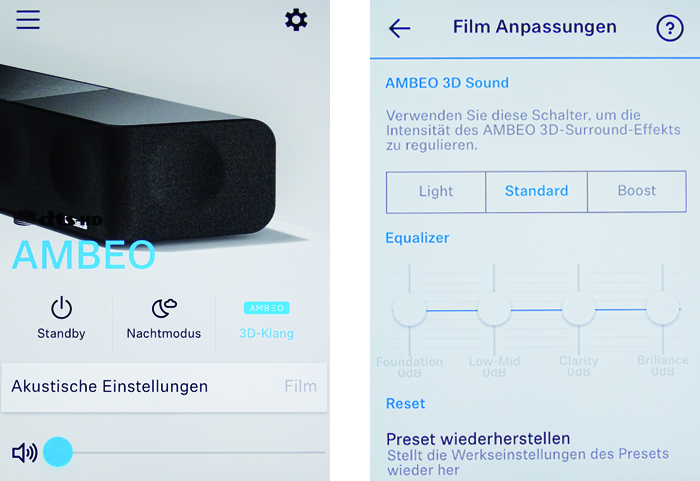

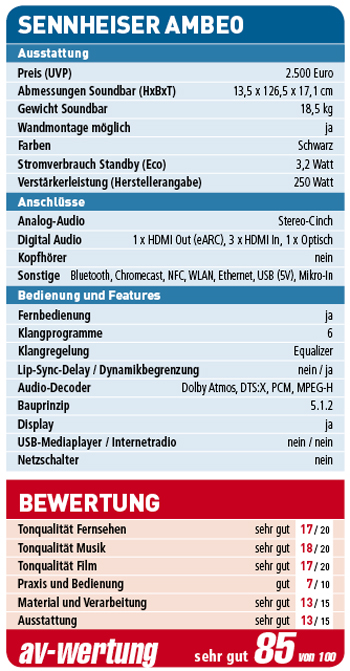

Große Erwartungen kamen schon beim Auspacken auf: „Was für ein Riesen-Ding!“, dachten wir uns, als wir den 18 Kilo schweren und gut 127 x 13 x 17 (B/H/T) Zentimeter großen Klang-riegel auf unseren TV-Tisch hievten. Gewaltig fällt auch der Preis von 2.500 Euro aus, zumal der

Große Erwartungen kamen schon beim Auspacken auf: „Was für ein Riesen-Ding!“, dachten wir uns, als wir den 18 Kilo schweren und gut 127 x 13 x 17 (B/H/T) Zentimeter großen Klang-riegel auf unseren TV-Tisch hievten. Gewaltig fällt auch der Preis von 2.500 Euro aus, zumal der

Saxx aus dem niedersächsischen Neustadt legte vor einigen Jahren einen gelungenen Start als neuer Anbieter von Lautsprechern im Direkt-versand hin. Seitdem kamen immer wieder neue Serien und Produkte hinzu, die das Portfolio ausweiteten und abrundeten. Was bislang fehlte, waren Subwoofer, die in Sachen Qualität und Preis sinnvolle Spielpartner für ihre Top-Lautsprecher wie die der Clubsound-Serie (siehe Test in audiovision 12-2017) wären.

Saxx aus dem niedersächsischen Neustadt legte vor einigen Jahren einen gelungenen Start als neuer Anbieter von Lautsprechern im Direkt-versand hin. Seitdem kamen immer wieder neue Serien und Produkte hinzu, die das Portfolio ausweiteten und abrundeten. Was bislang fehlte, waren Subwoofer, die in Sachen Qualität und Preis sinnvolle Spielpartner für ihre Top-Lautsprecher wie die der Clubsound-Serie (siehe Test in audiovision 12-2017) wären.

Adam Audio, ein Lautsprecher-Hersteller aus Berlin, hat sich eigentlich auf den professionellen Markt konzentriert. In den letzten Jahren ist aber die Zahl der kleinen Heimstudios, die von Musikern oder auch Hobbyisten mit großem Engagement betrieben werden, stark angewachsen. Hier entwickelt sich ein neuer Markt, auf den Adam mit neuen, kleinen und preiswerten Lautsprecherserien reagiert hat. Da liegt es nahe, sich diese Produkte auch als Heimkino-Fan einmal näher anzuschauen, denn der Einsatzort ist ja der Gleiche und die Qualitätsanforderungen ähnlich.

Adam Audio, ein Lautsprecher-Hersteller aus Berlin, hat sich eigentlich auf den professionellen Markt konzentriert. In den letzten Jahren ist aber die Zahl der kleinen Heimstudios, die von Musikern oder auch Hobbyisten mit großem Engagement betrieben werden, stark angewachsen. Hier entwickelt sich ein neuer Markt, auf den Adam mit neuen, kleinen und preiswerten Lautsprecherserien reagiert hat. Da liegt es nahe, sich diese Produkte auch als Heimkino-Fan einmal näher anzuschauen, denn der Einsatzort ist ja der Gleiche und die Qualitätsanforderungen ähnlich.

Denon hat derzeit 3 Soundbars im Programm. Die DHT-S516H bildet die Mitte und ist mit 700 Euro auch preislich im Mittelfeld angesiedelt. Zum Paket gehört ein externer Subwoofer, der dem vergleichsweise zierlichen

Denon hat derzeit 3 Soundbars im Programm. Die DHT-S516H bildet die Mitte und ist mit 700 Euro auch preislich im Mittelfeld angesiedelt. Zum Paket gehört ein externer Subwoofer, der dem vergleichsweise zierlichen

Es geht immer eine Nummer größer: Nuberts neues Sounddeck XS-7500 macht selbst ausgewachsenen Standboxen Konkurrenz. Von Nubert sind wir Großes gewohnt, schon das Sounddeck AS-450 (Test in 4-2017) gehörte zu den wuchtigsten Vertretern seiner Art. Noch ein paar Zentimeter und Gramm mehr wirft das neue XS-7500 in die Waagschale – bereits beim Auspacken war uns klar: Hier möchte ein ausgewachsener Standlautsprecher für TV-Sound sorgen. Das Konzept dahinter ist logisch: Die enorme Größe von 120 x 14,3 x 37 (B/H/L) Zentimetern sorgt in Kombination mit 32,5 Kilo Gewicht für ein vibrationsarmes Gehäuse gepaart mit viel Volumen für einen natürlichen Klang ohne „Loudness“-Effekt – also die Betonung von Höhen und Bass samt mangelndem Grundton, was bei kleinen Soundbar/Subwoofer-Kombis öfter vorkommt.

Es geht immer eine Nummer größer: Nuberts neues Sounddeck XS-7500 macht selbst ausgewachsenen Standboxen Konkurrenz. Von Nubert sind wir Großes gewohnt, schon das Sounddeck AS-450 (Test in 4-2017) gehörte zu den wuchtigsten Vertretern seiner Art. Noch ein paar Zentimeter und Gramm mehr wirft das neue XS-7500 in die Waagschale – bereits beim Auspacken war uns klar: Hier möchte ein ausgewachsener Standlautsprecher für TV-Sound sorgen. Das Konzept dahinter ist logisch: Die enorme Größe von 120 x 14,3 x 37 (B/H/L) Zentimetern sorgt in Kombination mit 32,5 Kilo Gewicht für ein vibrationsarmes Gehäuse gepaart mit viel Volumen für einen natürlichen Klang ohne „Loudness“-Effekt – also die Betonung von Höhen und Bass samt mangelndem Grundton, was bei kleinen Soundbar/Subwoofer-Kombis öfter vorkommt.

In Fernost sind sie schon der Renner, jetzt kommen sie auch zu uns: Ultrakurzdistanz-Beamer, die aus wenigen Zentimetern Entfernung ein XXL-Bild an die Wand werfen.

In Fernost sind sie schon der Renner, jetzt kommen sie auch zu uns: Ultrakurzdistanz-Beamer, die aus wenigen Zentimetern Entfernung ein XXL-Bild an die Wand werfen.

Metz bietet seinen Fineo in drei Versionen an: mit OLED-Technik in 55 Zoll oder als 43- bzw. 49-Zöller mit LCD-Hintergrundbeleuchtung. Der mit 1.800 Euro nicht gerade günstige Fineo 49TY82 UHD twin R aus unserem Test arbeitet mit einem Direct-LED-Backlight und Local Dimming und ist Metz-typisch exzellent verarbeitet – bei der Ausstattung gibt es allerdings Licht und Schatten.

Metz bietet seinen Fineo in drei Versionen an: mit OLED-Technik in 55 Zoll oder als 43- bzw. 49-Zöller mit LCD-Hintergrundbeleuchtung. Der mit 1.800 Euro nicht gerade günstige Fineo 49TY82 UHD twin R aus unserem Test arbeitet mit einem Direct-LED-Backlight und Local Dimming und ist Metz-typisch exzellent verarbeitet – bei der Ausstattung gibt es allerdings Licht und Schatten.

1.400 Euro: Der mittige Standfuß des Panasonic ist knapp 53 Zentimeter breit und mit zwei Metallankern am Display befestigt. Die Japaner bieten das Modell auch in 58, 50 und 40 Zoll an. Der TX-65GXW804 von Panasonic präsentiert sich optisch als Wolf im Schafspelz: Denn aufgrund seines sehr dünnen Panels mit einer Tiefe von gerade mal 6 Millimetern hält man ihn auf den ersten Blick fast für einen OLED. Tatsächlich handelt es sich jedoch um einen LCD-Fernseher mit Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung. Mit Anschlüssen wächst der 65-Zöller auf 6,6 Zentimeter. Die Abdeckung der Bodenplatte besteht genauso wie der Rahmen aus Kunststoff. Der zentriert angebrachte Standfuß lässt sich auch auf schmalen Sideboards platzieren. Das Display ermöglicht eine Wandmontage, unterstützt wird der VESA-Standard 400 x 200.

1.400 Euro: Der mittige Standfuß des Panasonic ist knapp 53 Zentimeter breit und mit zwei Metallankern am Display befestigt. Die Japaner bieten das Modell auch in 58, 50 und 40 Zoll an. Der TX-65GXW804 von Panasonic präsentiert sich optisch als Wolf im Schafspelz: Denn aufgrund seines sehr dünnen Panels mit einer Tiefe von gerade mal 6 Millimetern hält man ihn auf den ersten Blick fast für einen OLED. Tatsächlich handelt es sich jedoch um einen LCD-Fernseher mit Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung. Mit Anschlüssen wächst der 65-Zöller auf 6,6 Zentimeter. Die Abdeckung der Bodenplatte besteht genauso wie der Rahmen aus Kunststoff. Der zentriert angebrachte Standfuß lässt sich auch auf schmalen Sideboards platzieren. Das Display ermöglicht eine Wandmontage, unterstützt wird der VESA-Standard 400 x 200.